「カレーを漢字で書くとどうなるの?」そんな素朴な疑問から、実は奥深い食文化や言葉の歴史に触れることができます。

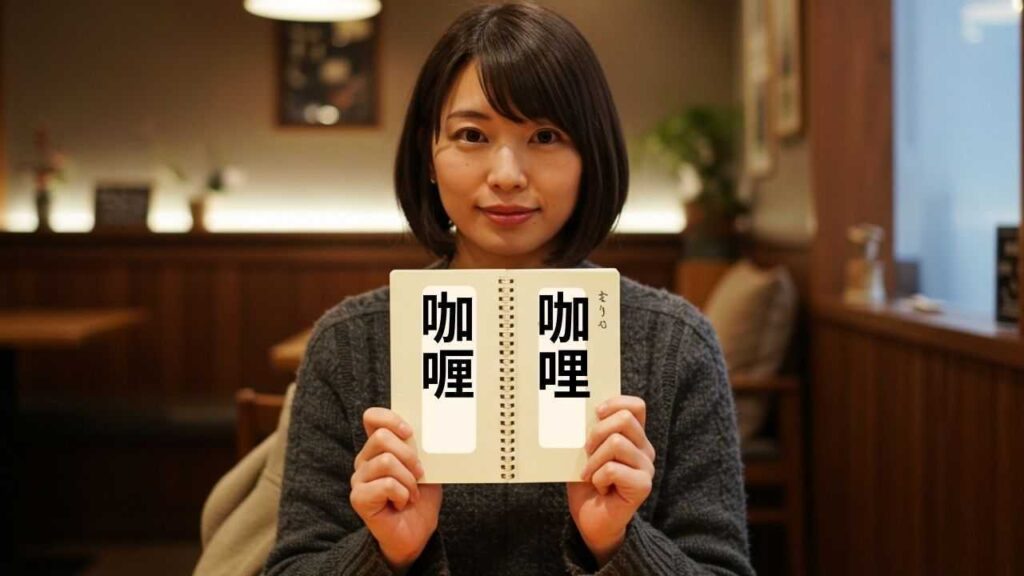

カレーには「咖喱」と「咖哩」という二種類の漢字表記が存在し、それぞれ中国語や台湾文化と深い関係があるのです。

普段はカタカナで「カレー」と書くのが当たり前ですが、漢字表記を知ると一気にレトロで本格的な雰囲気が漂い、料理やお店の印象まで変わってきます。

この記事では「咖喱」と「咖哩」の由来、使い分け、そして日本での広まり方をわかりやすく解説します。

知っておくと、ちょっとした会話やブログ記事でも話題になり、カレーがより一層楽しく感じられるはずです。

カレーを漢字で書くと「咖喱」と「咖哩」

カレーという言葉を漢字で書くと、実は「咖喱」と「咖哩」という二つの表記が存在します。普段の生活ではカタカナで「カレー」と書くことがほとんどなので、この二つの字を初めて目にすると「どう読むの?」「意味はあるの?」と気になる方も多いでしょう。

実はこれらは音を写すために作られた当て字で、特別な意味があるわけではありません。ですが、漢字表記を知ると、カレーの文化的な広がりや、中国や台湾での受け入れ方まで見えてきます。

ここでは、そもそもどのように生まれた表記なのか、そして「咖喱」と「咖哩」の読み方の違いや、日本でカタカナ表記が定着した背景について詳しく解説していきます。

そもそもカレーの漢字は中国語の当て字

カレーの漢字表記は、インド料理を中国語に取り入れる際に生まれました。中国語では音を写す「音訳漢字」が多く、カレーも「咖喱」や「咖哩」と表されました。

意味よりも音を大切にした表記で、日本でも当て字の一種として知られるようになりました。さらに、音訳漢字はラーメン(拉麺)やコーヒー(珈琲)などにも多く見られるため、食文化における“音を借りる”伝統が広く存在していることがわかります。

カレーの場合も、インド発祥の言葉が中国語経由で日本に伝わり、その過程で異なる漢字が使われるようになったのです。

これらの表記は単なる文字以上に、時代背景や地域文化の影響を映し出しています。

「咖喱」と「咖哩」の読み方と意味

両方とも「カレー」あるいは「カリー」と読みます。漢字自体に特別な意味はなく、音を表すために組み合わせられた字です。

例えば「咖」はコーヒー(咖啡)の「咖」と同じで、外国由来の飲食物に使われやすい漢字です。

また「哩」や「喱」はどちらも発音を補う役割を果たしており、地域によって使い分けられるのが特徴です。

見た目の印象が異なるため、ブランドや文化的な背景によって表記が選ばれることもあります。

日本語ではなぜカタカナ表記が主流になったのか

日本では外来語をカタカナで書くのが一般的なため、「カレー」という表記が広まりました。

漢字はあくまで装飾的な役割で、商品名や看板などで使われるのが中心です。

ただし一部の高級レストランや老舗洋食店では、特別感を出すためにあえて「咖喱」や「咖哩」を使うこともあり、表記の選択がマーケティング戦略の一部になっているのです。

「咖喱」と「咖哩」の違いを徹底解説

「咖喱」と「咖哩」は見た目はよく似ていますが、実は使われる地域や文化によって違いがあります。例えば、中国本土や香港では「咖喱」が一般的に使われ、台湾では「咖哩」が標準的な表記として定着しています。

どちらも発音はカレーやカリーに近く、日本人にとってはどちらも馴染みのない漢字に感じられるかもしれません。

けれども、背景を知ると「なるほど」と納得できる理由があります。日本に入ってきたときには両方の表記が混在し、時代やシーンによって使い分けられてきました。

ここでは、中国・香港・台湾、そして日本での違いを詳しく見ていき、表記が持つニュアンスを理解していきましょう。

中国本土・香港で使われる「咖喱」

「咖喱」は中国本土や香港で広く使われる表記です。広東語でも同じ漢字を用いるため、香港のレストランなどで見かける機会が多いです。

また、中国語圏では料理本や新聞記事でも日常的にこの表記が採用されており、地域の食文化に強く根付いているのが特徴です。

香港では街角の茶餐廳(チャーチャンテン)やファーストフード店でもメニューに「咖喱牛腩」や「咖喱魚蛋」といった料理名が並び、現地の人々にとって非常に身近な表記となっています。

台湾で標準とされる「咖哩」

台湾では「咖哩」が標準的な表記として辞書に登録されています。レストランのメニューや食品パッケージでも「咖哩」を使うのが一般的です。

さらに台湾のスーパーでは「咖哩塊」と呼ばれる固形ルーが販売され、日本のカレー文化とも接点があります。

台湾ドラマや小説などでも「咖哩」の表記が登場し、日常生活からポップカルチャーまで幅広く浸透している点が特徴です。

日本語での使い分けと混在事情

日本では両方の漢字が使われていますが、「咖喱」は90年代以降の商品名に多く見られ、「咖哩」は文化的な解説や雑誌記事で見かけることが多いです。

例えば、食品メーカーの商品シリーズやレストランの看板では「咖喱」を選ぶことが多い一方、学術書やカルチャー誌では台湾寄りの表記「咖哩」が取り上げられることもあり、状況や意図によって柔軟に使い分けられています。

日本で「咖喱」が広まったきっかけ

テレビCMやパッケージに堂々と漢字が使われ、多くの人が「カレーってこんな字で書くんだ」と驚きと新鮮さを感じました。

それ以前から「カリー」と表記する洋食店はありましたが、ここで「咖喱」という漢字が加わることで、一気にレトロで本格的な印象が広がったのです。

この流れが、今日でも飲食店や商品名に「咖喱」が選ばれる理由のひとつになっています。

次に、その歴史的背景や「カリー」との関係を掘り下げてみましょう。

1991年のハウス食品「咖喱工房」

「咖喱」という表記が一般に広く認知されたのは、1991年に発売されたハウス食品の「咖喱工房」がきっかけです。

テレビCMやパッケージに大きく「咖喱」と書かれたことで、多くの人に馴染みのある文字となりました。当時の宣伝では「大人の本格派カレー」を強調しており、漢字表記が「特別感」「本場感」を打ち出す役割を担っていました。

コンビニやスーパーで見かけた消費者は、これまでになかった雰囲気を感じ取り、カレーに対するイメージが一段階アップしたのです。

昭和から続く「カリー」という表記との関係

「カリー」という表記は、洋食文化が広がった大正・昭和期から使われています。例えば新宿中村屋の「純印度式カリー」は今でも有名です。

これに「咖喱」の漢字が加わることで、さらに本格的でクラシックな雰囲気を演出できます。昭和のレストランメニューや広告には「カリー」が頻繁に登場し、当時の人々にとってはハイカラな外食文化を象徴するものでした。

つまり「カリー」と「咖喱」は、どちらも日本人にとっての“憧れの洋食”を表す手段として機能してきたのです。

飲食店や商品名に使われる理由

漢字の「咖喱」や「咖哩」は、ブランド演出に効果的です。和風やレトロな雰囲気を出したい飲食店や、高級感を演出したいレトルト食品などに使われています。

特に老舗のカレー専門店では「咖喱」を看板に掲げることで、他店との差別化や伝統的なイメージを打ち出しています。

また、雑誌広告やパッケージデザインに漢字を取り入れることで、視覚的なインパクトを与え、消費者に「特別な一品」と感じさせる効果が期待できるのです。

「咖喱」と「咖哩」が与えるイメージの違い

同じ「カレー」を指していても、「咖喱」と「咖哩」では受ける印象が微妙に異なります。例えば「咖喱」と書かれると昭和の洋食屋や香港の茶餐廳を思わせ、どこか懐かしく本格的な香りが漂います。

一方で「咖哩」は台湾らしい文化の匂いがあり、アジア的な柔らかさや異国感を演出します。つまり、使う場面や文脈によって読者やお客さんに与える印象が変わるのです。

これらの違いを理解することで、単なる文字遊びではなく、ブランドやコンテンツ作りに活かすことができます。

ここからは、それぞれの漢字表記がどんなイメージを持たれるのか、具体的に見ていきましょう。

レトロで本格派を感じさせる「咖喱」

「咖喱」は香港や中国のイメージと重なり、日本では昭和の洋食文化や高級感のあるブランドを連想させます。レトロな雰囲気を求めるときに好まれる表記です。

さらに「咖喱」は老舗の洋食屋や昔ながらの喫茶店でも目にすることがあり、昭和の香りを残す街並みやノスタルジックな雰囲気を演出するのに役立ちます。

特に広告やポスターに「咖喱」と記されていると、見る人に「本格的」「懐かしい」といった印象を強く与えるため、単なる料理名以上の意味を持ちます。

実際に「咖喱」を選んだブランドは、一般的な「カレー」表記との差別化を図ることができ、歴史や伝統を重んじる姿勢を表現しているとも言えます。

台湾文化や海外の香りが漂う「咖哩」

「咖哩」は台湾での標準表記のため、台湾カルチャーやアジア的な雰囲気を演出したい場合に効果的です。

日本の雑誌記事や専門書でも「咖哩」と紹介されることが少なくありません。台湾旅行の体験記や食レポ記事などでも「咖哩」の文字が並ぶと、現地感が一層引き立ち、読み手に海外らしさを伝える効果があります。

また、台湾ポップカルチャーやグルメイベントでは「咖哩」が積極的に用いられるため、日本人にとっても異国情緒や新鮮さを感じさせるシンボルとなっています。

こうした背景から、台湾に関連した記事や企画では「咖哩」を使うことで情報の信頼性や文化的厚みを出すことができます。

ブランド戦略としての当て字活用

両方の表記とも、あくまでブランディングのための演出です。漢字を使うことで、商品やお店に特別感を与えることができます。

例えば、一般的なカレー専門店が「カレーライス」と掲げるのに対し、老舗や高級志向の店が「咖喱」と記すと、消費者はより高品質で伝統ある味わいを期待します。

同様に「咖哩」を選ぶと、台湾やアジア文化とのつながりを前面に出せるため、異国感や個性を強調したい店舗や商品に向いています。

結果として、当て字の活用は単なる文字の選択にとどまらず、顧客体験やブランドイメージ全体を左右する大きな要素となるのです。

カレー漢字の豆知識と活用アイデア

「咖喱」「咖哩」という漢字表記は、ただ知識として面白いだけでなく、実際に活用するとさまざまな効果があります。

例えば、飲食店のメニューに載せればレトロ感や本格感が出ますし、ブログ記事のタイトルに加えればSEOの観点でも差別化につながります。

また、ラーメンの「拉麺」やコーヒーの「珈琲」と同じく、食べ物の当て字文化を紹介するきっかけにもなります。

カレーという身近な料理を通して、言葉の遊び心や文化の奥行きを楽しむことができるのです。

ここでは、メニューや看板、記事作成に役立つ活用法をいくつか紹介していきます。

メニューに漢字表記を入れると雰囲気UP

飲食店のメニューに「咖喱」と表記するだけで、本格派の雰囲気を演出できます。おしゃれなカフェやレストランにぴったりです。

さらに、和食や洋食を問わず、漢字を加えることで非日常的な特別感を出すことができます。例えば「咖喱ライス定食」と表記するだけで、単なるカレーライスがぐっと高級に見えたり、歴史的な背景を感じさせたりするのです。

海外からの観光客にとっても、漢字表記は日本独自の魅力として映り、フォトジェニックな要素にもなります。

結果的に、料理の味だけでなく、体験そのものに付加価値を与えることができるのです。

ブログ記事や看板でのSEO効果は?

「咖喱」「咖哩」という検索ワードはニッチですが、調べる人が一定数います。記事タイトルや見出しに入れることで、検索流入を狙えます。

特にグルメブログや地域紹介記事では、一般的な「カレー」とは別に検索される可能性があるため、差別化戦略として有効です。

また、飲食店の看板に漢字を使うと、歩行者の目に留まりやすく、SNSで写真をシェアされやすい効果も期待できます。SEO対策と同時に、リアルな集客効果にもつながるのが特徴です。

他の食べ物にもある「当て字」文化

ラーメンの「拉麺」やコーヒーの「珈琲」など、他の食べ物にも当て字文化が存在します。カレーの漢字と合わせて紹介すると、記事の深みが増します。

さらに、紅茶の「紅茶」やチョコレートを表す「猪口令糖」など、歴史的に試みられたユニークな表記もあります。

当て字は単なる音の翻訳ではなく、その時代の人々の発想や遊び心を反映した文化遺産です。

これをカレーの「咖喱」「咖哩」と並べて紹介すれば、記事全体が知的好奇心をくすぐる読み物となり、読者の滞在時間を延ばす効果も期待できます。

まとめ|「咖喱」と「咖哩」、どちらもカレーの魅力を伝える表記

この記事を通して「咖喱」と「咖哩」という二つの漢字表記の背景や違いを見てきました。両方とも同じカレーを指していても、その字の持つ雰囲気は大きく異なります。

香港風や中華的なイメージを強調したいなら「咖喱」、台湾的な柔らかい印象を与えたいなら「咖哩」。

どちらを選ぶかでメニューや記事の雰囲気は変わります。そして、こうした違いを知ることは、単なる料理の話題にとどまらず、文化や歴史を感じるきっかけにもなります。

最後に、それぞれの表記をどう使い分ければより楽しく活用できるのか、まとめてみましょう。

由来を知るともっとカレーが楽しくなる

「咖喱」と「咖哩」の違いを知ると、日常のカレーが一層面白く感じられます。単なる料理名以上の文化的背景が見えてきます。

例えば、どの漢字がどの地域で生まれたのかを意識すると、料理が国境を越えて伝わっていった歴史や文化交流の流れを感じられます。

家庭で作るカレーにも「今日は咖喱っぽく」「台湾風の咖哩を意識して」といった発想が加わり、料理そのものをもっと楽しむきっかけになります。

友人や家族との会話でも「この漢字は台湾式なんだよ」と豆知識を披露でき、食卓がにぎやかになるでしょう。

場面によって使い分けると面白い

香港風、中華風を出したいなら「咖喱」、台湾文化を意識するなら「咖哩」。状況によって表記を使い分けるのも一つの楽しみです。

例えば、飲食店の看板やイベントのタイトルに「咖喱」と書けばレトロ感や中国文化の雰囲気を出せますし、「咖哩」を選べば台湾らしい新鮮さやアジア感をアピールできます。

ブログやSNSで投稿するときにも、どちらの表記を選ぶかで雰囲気が変わり、読者に与える印象を調整できるのです。この小さな使い分けが、情報発信やブランディングの工夫にもつながります。

カレー文化の奥深さを味わおう

カタカナの「カレー」も、漢字の「咖喱」「咖哩」も、どれも同じ料理を指します。でも表記の違いを知ることで、カレー文化の奥深さをもっと楽しむことができます。

レトロ喫茶で「咖喱ライス」と出会えば懐かしさを覚え、台湾旅行で「咖哩飯」を目にすれば旅情を感じるでしょう。たった数文字の違いが、食の体験をより豊かにしてくれるのです。

今後カレーを食べるときには、料理そのものだけでなく、その表記の背景にも目を向けてみてください。きっといつものカレーが、より奥深く、特別な存在に感じられるはずです。