ダチョウって「アホな鳥」と思われがちですよね。

でも実は、そのイメージの多くは“誤解”から生まれたものなんです。

「頭を砂に突っ込む」なんて話を聞いたことがある人も多いと思いますが、あれは単なる俗説。

本当は、卵を守る仕草や体を低くして身を隠す姿を見間違えただけなんです。

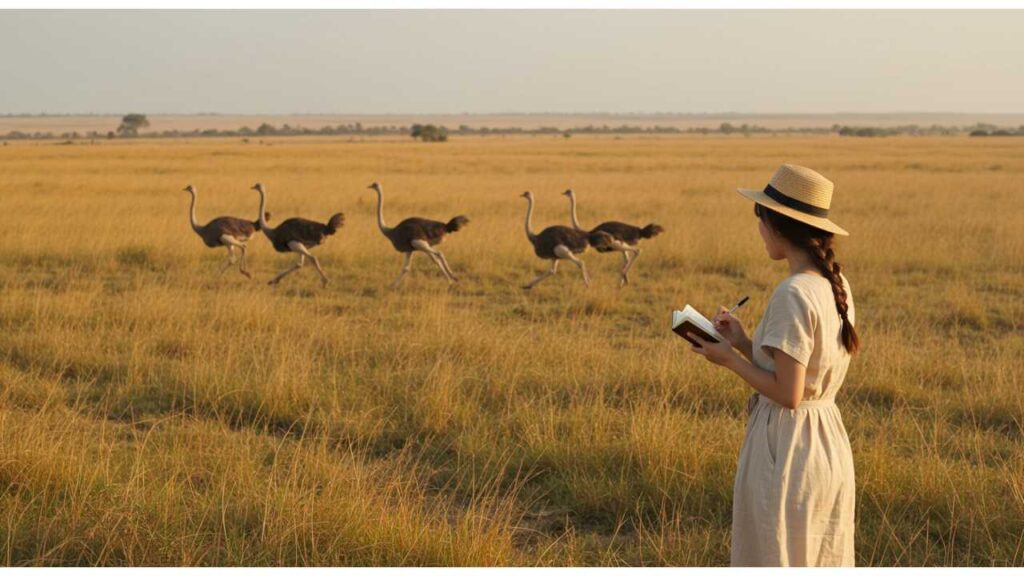

しかも、ダチョウは時速70kmで走れる驚異のアスリート。

群れで協力し合い、危険を察知すると仲間に合図を送り合うなど、むしろ知恵と戦略を持った生き物なんです。

それなのに「頭悪い」と笑われてしまうのは、ネットで広まったジョークや都市伝説の影響が大きいから。

でも真実を知れば知るほど、そのギャップに驚き、愛着が湧いてくるはずです。

この記事では、そんな「アホ」という誤解を解きながら、ダチョウのユニークな魅力や人間との意外な関わりを紹介していきます。

読んだ後には、ダチョウを見る目がきっと変わるはず。

「笑われる存在」から「尊敬できる存在」へ。

ダチョウの本当の姿を一緒にのぞいてみませんか?

そもそも「ダチョウ=頭悪い」は本当?

ダチョウと聞くと「頭が悪い鳥」というイメージを持つ人が多いかもしれません。特に「危険が迫ると頭を砂に突っ込む」という話は有名ですよね。

でも、それって本当なのでしょうか?実は多くの場合、それは誤解から生まれたイメージであり、ダチョウの実際の生態とは大きく異なります。

ここでは、なぜ「アホ」というレッテルが貼られたのかを整理しながら、本当のダチョウの姿を優しく解説していきます。知れば知るほど、ダチョウは意外に賢い一面を持つ鳥だとわかりますよ。

広まった俗説「頭を砂に埋める」の正体

実際には、ダチョウが頭を砂に埋めることはありません。危険を感じると地面に伏せて体を低く見せる習性や、卵を守るために巣を覗き込む姿勢が「砂に突っ込んでいる」と誤解されたのです。

さらに、古代ローマ時代の文献にもそうした誤解が記録され、それが長い間伝わってきたとも言われています。

つまり“頭を砂に埋める”というのは迷信であり、実際の行動とは大きく異なります。

ダチョウの脳の大きさと記憶力の研究

ダチョウの脳は体重に対して確かに小さいのですが、それは飛行能力を持たない代わりに脚力や視覚などにエネルギーを割いているからだと考えられています。

近年の研究では、ダチョウが餌を隠した場所を数日から数週間にわたり覚えていた例や、群れの仲間を識別する能力が確認されています。

また、単純な訓練を繰り返すことで学習行動を獲得できることも実験で示されています。

見た目や脳のサイズだけで“頭が悪い”と決めつけるのは早計なのです。

塚本康浩博士が語るダチョウの知能

ダチョウ研究で有名な塚本康浩博士は「ダチョウは環境に適応した合理的な行動をとる」と指摘しており、例えば群れで警戒音を出し合ったり、外敵から逃げるルートを選んだりといった行動は非常に戦略的です。

博士はまた、ダチョウが持つ“効率的な生存戦略”は知能の低さではなく“進化の最適化”の結果であると説明しており、私たちが抱く“アホな鳥”というイメージがいかに偏見であるかを強調しています。

ネットで語られる“アホなダチョウ”エピソード

インターネット上では、ダチョウにまつわる「アホすぎる」と思われるエピソードが笑い話として広まっています。

特に掲示板やSNSで取り上げられる「なんjのコピペ」などは、多くの人が目にしたことがあるでしょう。

でも、それらは実際の生態とは異なり、ちょっと誇張された部分も多いのです。

ここでは、そうしたエピソードを振り返りつつ、本当のダチョウの姿との違いを見ていきましょう。

「なんjのコピペ」とは、

ネット掲示板「なんでも実況J(通称:なんJ、5ちゃんねるの板の一つ)」で生まれた書き込みを、面白い・印象的だとして繰り返しコピペ(コピー&ペースト)される文章のことです。

特徴

- ネタとして拡散

ユーモラスな表現や極端な意見が多く、SNSや他掲示板でも引用されやすい。 - ジャンルの幅広さ

野球ネタや日常ネタ、動物ネタなど、多様なジャンルがコピペ化されています。 - 独特の文体

砕けた言葉遣いや誇張表現が多く、読んだ人が「思わず笑う」内容が多いのが特徴です。

ダチョウと「なんjのコピペ」

ダチョウに関しては、

「ダチョウに関する有名ななんjコピペ」には、いくつかネット上でよく引用されるネタがあります。あくまでジョークや誇張表現であり、事実ではない点にご注意ください。

有名なダチョウのなんjコピペ例

① 影に隠れる説

「ダチョウは敵から逃げるとき、自分の影に隠れようとする。頭を低くすれば見えないと思ってるからアホすぎる」

※実際にはそんな習性はなく、卵を確認している姿勢や体を伏せる行動が誤解されたものです。

② 柵にぶつかり続ける説

「ダチョウは囲いがあると、抜け出そうとして同じ場所に何度も頭を突っ込む。学習しないから頭悪すぎw」

※本当は警戒心が強くパニック行動を起こすことがあり、それを誇張したネタです。

③ パニックで転ぶ説

「追いかけられるとパニックになってその場で転んで食べられる。進化の敗北者やろ」

※実際は時速70kmで走り、ライオンですら振り切れる脚力を持っています。

まとめ

これらは「なんj」で笑い話として語られたものがコピペ化し、SNSなどでも拡散した結果「ダチョウ=アホ」というイメージを強めてしまいました。

でも真実はまったく逆で、ダチョウは 生存に特化した知恵と戦略を持つ鳥 なんです。

といった、実際には事実でないエピソードが「頭悪すぎる行動」として面白おかしくコピペ化されました。

こうしたやり取りが繰り返し引用されることで「ダチョウ=アホ」というイメージが強まった背景もあります。

👉 要するに「なんjのコピペ」は、ネット掲示板で生まれた“ネタ文章のテンプレ”のことで、真実というよりジョーク・風刺として広まったものなんです。

なんで「頭が悪すぎる」とと有名なの?

「ダチョウは危険が迫ると自分の影に隠れる」など、ユーモラスな嘘話が拡散され、多くの人に“アホ”というイメージを植え付けました。

さらに「ダチョウは柵にぶつかり続ける」「追いかけられるとパニックになって転ぶ」などの尾ひれがついた話も広まり、ネット文化の中でネタ化されていきました。

実際にはほとんどが作り話や誇張ですが、人々の記憶に強烈に残るために真実のように扱われてしまったのです。

笑い話として広まった誤解

エピソードの多くはジョークや都市伝説のようなもので、娯楽的な目的で作られた話でした。

それがSNSや掲示板で「面白い」と拡散されるうちに、事実との境界が曖昧になり、あたかも本当にダチョウがそんな行動をするかのように語り継がれてしまったのです。

なかには、海外の風刺漫画やコント番組で描かれた誇張表現が輸入され、さらに誤解を強めることもありました。

実際の行動とのギャップ

ダチョウは実際には群れで警戒し合い、危険を感じると仲間同士で素早く情報を共有して行動します。逃げるときは時速70kmで走れるほどの力を持ち、さらに長距離を持続して走るスタミナも兼ね備えています。

外敵に追われた際には直線的に走るだけでなく、方向転換をして振り切ることもあり、“間抜け”とは正反対の知恵と体力を持っているのです。

ダチョウの行動から見える意外な知恵

「走るだけが取り柄」と思われがちなダチョウですが、よく観察すると彼らの行動にはちゃんとした理由や戦略が隠されています。

例えば、単に走って逃げるだけでなく、敵をけん制するために強力な脚で蹴りを放つこともあり、その一撃はライオンさえ退けるほどといわれています。

また、昼夜で異なる行動パターンを取り、昼は群れで広範囲を警戒し、夜は体を伏せて休息をとるなど、時間帯に応じた工夫を見せます。

さらに、気候の厳しい環境でも水分を効率的に利用する仕組みがあり、乾燥地帯でも生き抜ける強さを備えています。

進化の過程で身につけた知恵や、本能的なサバイバル能力は決して侮れません。

ここでは、ダチョウがどのようにして自然界を生き抜いているのか、走力以外の側面も含めて詳しく紹介します。

時速70kmの走力と生存戦略

ダチョウは飛べない代わりに驚異的な脚力を持ち、天敵から逃れるために走ることを最大の武器としています。

最高時速は約70kmに達し、短距離の瞬発力だけでなく長距離を持続する能力も兼ね備えています。

その走法は風を切るように大きな歩幅で、地面をしっかり蹴り出す独特なスタイルです。さらに、脚には鋭い爪があり、捕食者に襲われた際には強力な蹴りで反撃することもあります。

これらは「走って逃げるだけ」という単純なものではなく、長い進化の過程で磨かれた高度な生存戦略なのです。

危険を察知する群れの協力プレー

群れで暮らすダチョウは、仲間と連携して外敵を監視し合う習性があり、協力関係の中で生き延びています。

特に視力が優れている個体が周囲を見張り、危険を察知すると鳴き声や姿勢で仲間に合図を送ります。複数のダチョウが連携して警戒することで、群れ全体がより安全に行動できるのです。

また、危険を感じた際には同時に走り出すことで捕食者を惑わせ、狙いを定めにくくする効果もあります。まさに“チームプレー”で命を守っているのです。

進化が生んだ“鈍感力”のメリット

少々鈍感に見える行動も、無駄にストレスを抱えないための適応であり、長い進化の結果と言えます。例えば、ちょっとした刺激に過剰反応するのではなく、大きな危険だけを選別して反応するのは、常に神経をすり減らさずにエネルギーを節約するための知恵です。

過酷な自然環境の中で生き残るには、この“鈍感力”こそが生存率を高める重要な武器になっているのです。

ダチョウの生活と社会性

野生でも牧場でも、ダチョウはただの“変わった鳥”ではなく、しっかりと社会性を持って暮らしています。

例えば、野生下では群れを作って行動し、仲間との距離感や序列を保ちながら安全を確保します。

牧場では、人間の管理下でありながらも群れ意識が強く、一羽だけを隔離するとストレスを感じやすいなど、社会性の高さが観察されています。

また、親鳥が卵やヒナを守る行動もとても献身的で、雌雄が協力して子育てをする姿は「頭が悪い」というよりもむしろ「賢い家族思いの鳥」に見えるでしょう。

さらに、ダチョウは仲間同士で声や仕草を使ってコミュニケーションをとり、状況に応じて行動を変える柔軟性もあります。

その姿を知ると「アホ」というよりむしろ「ユニーク」で温かい生き物だと感じるはずです。

人間にとっても、協力し合う姿勢やストレスの軽減方法など、学ぶべきヒントが隠されているかもしれません。

牧場での飼育と世話の工夫

牧場では広い敷地と栄養管理が欠かせず、ダチョウは意外にデリケートな動物として扱われています。特に気温や湿度の変化に敏感で、夏場には日陰や水場が必要となり、冬場には防寒対策を施さなければなりません。

また、エサも草や穀物だけでなく、ミネラルやビタミンを補った専用の配合飼料を与えるなど、細やかな工夫が求められます。

さらに、広い敷地で自由に運動できるようにすることでストレスを軽減し、健康維持につながるとされています。牧場ではこうした点を踏まえて、専門的な飼育管理が日常的に行われているのです。

群れで暮らすダチョウのリーダー性

群れの中では順位があり、リーダー的な個体が行動の指針を示すこともあります。

リーダーは警戒の合図を発する役割を担うことが多く、周囲のダチョウたちはその動きを見て行動を合わせます。

ときにはリーダーの指針が生存に直結することもあり、群れにとって重要な存在といえるでしょう。

また、この順位は固定ではなく、状況や個体の体力によって変化する柔軟さも見られます。

繁殖期に見られるユニークな求愛行動

オスはダンスのように羽を広げてアピールし、メスにアプローチする姿が観察されています。その際、低い声で鳴いたり首を大きく振ったりと、まるでパフォーマンスのような動きを見せます。

メスはそうした求愛行動を吟味し、より力強く健康的なオスを選ぶといわれています。

時には複数のオスが同時にアピールし合い、ちょっとしたショーのような光景になることもあり、観察する人々にとってはとても興味深い場面となります。

人間とダチョウの不思議な関係

ダチョウはただ“珍しい鳥”というだけでなく、私たち人間の暮らしや文化にさまざまな形で深く関わってきました。

その関わりは古代の時代までさかのぼり、古代エジプトでは装飾品や儀式にダチョウの羽が使われていた記録も残っています。

近代に入ると、ダチョウの羽はファッションの世界で人気を博し、ヨーロッパでは帽子や舞台衣装に欠かせない素材とされました。

さらに、現代においては感染症研究やワクチン開発への応用、観光牧場での体験学習、さらには健康志向の高まりから食文化としての需要も増えています。

このようにダチョウは科学・観光・食文化・芸術など多方面で存在感を示しており、意外と私たちの生活に身近な存在なのです。ここでは、そんなダチョウと人間との接点をいくつか紹介していきます。

ダチョウが注目される感染症研究(抗体の力)

ダチョウの卵から作られる抗体は、インフルエンザや花粉症対策に応用され、医療研究でも注目されています。

さらに新型ウイルスの予防や治療に役立つ可能性も探られており、製薬会社や研究機関ではダチョウ由来の抗体を用いたスプレーやマスクなどの商品開発も行われています。

この抗体は大量に安定供給できることが大きなメリットとされ、持続的に利用できる点から将来性が高いと評価されています。

食文化・観光・アートにおけるダチョウの存在感

ダチョウの肉は低脂肪高タンパクで注目され、鉄分も豊富なため健康志向の食材としてレストランや家庭で利用されるようになっています。

観光牧場ではその大きさや迫力に驚く人も多く、ダチョウに乗る体験やエサやりなどが人気です。

羽根は古代からアートや装飾に使われ、舞台衣装やインテリア素材としても高い価値を持っています。また、卵の殻は工芸品やランプシェードに加工されることもあり、芸術と生活の両面でユニークな存在感を放っています。

もっと知りたい人向けの学び方(動物園・本・動画)

動物園や専門書、ドキュメンタリー番組を通してダチョウについて学ぶと、より深い理解が得られます。

特に動物園では実際の動きや求愛行動を観察でき、本や学術記事では進化や生態の背景を学べます。

さらに映像作品では、自然の中でのダチョウの迫力ある姿を臨場感たっぷりに体験できるため、知識だけでなく感覚的な理解も深まります。

結論:ダチョウはアホではなく“ユニーク”だった

「ダチョウ=アホ」というイメージは、多くが誤解や笑い話から広まったものです。

でも、実際には彼らは驚くべき走力や群れでの協調性、そして人間とのつながりを持つ、とても魅力的な存在です。

走る姿はまるで風の化身のようで、その力強さとしなやかさには自然界の美しさが凝縮されています。さらに群れの中での協調行動や親鳥が子育てに尽くす姿勢は、知れば知るほど感動を与えてくれます。この記事を通して「ただの変な鳥」ではなく「ユニークで面白い鳥」として、ダチョウの新しい一面を知っていただけたら嬉しいです。

ダチョウを誤解から解き放ち、その魅力を正しく広めることができれば、動物との関わり方や自然観にもポジティブな影響を与えるでしょう。

誤解を解いた先に見えるダチョウの魅力

本当の姿を知れば知るほど、ダチョウは愛すべき存在に変わります。

例えば、その驚異的な脚力は危機からの逃避手段だけでなく群れを守るための武器でもあり、仲間と共に生き抜く力強さを感じさせてくれます。

また、人間社会に役立つ研究分野での存在は、彼らが持つポテンシャルの一端を示していると言えるでしょう。

ユーモアと知恵を兼ね備えた不思議な鳥

不思議で面白い行動は、ただ笑うだけでなく、自然界の奥深さを感じさせてくれるのです。

時にはユーモラスに見える仕草も、進化の知恵から生まれた生存の工夫であり、観察すればするほど「なるほど」と納得させられる理由があります。

こうした一面を知ることで、ダチョウは“アホな鳥”ではなく“ユーモアと知恵を兼ね備えた不思議な存在”として心に残るでしょう。