「深夜2時、真っ暗な部屋に響くテレビの音。誰も触っていないはずなのに、なぜ…?」

静まり返った夜。寝静まった家の中に突然響き渡るテレビの音声——チャンネルはいつの間にかニュースか映画になっている。寝室からリビングへ足を運ぶと、青白い画面がこちらを照らすように輝いている。誰も操作していないはずなのに、勝手に電源が入っている……。

まるで心霊現象かのように感じてしまうこの体験、「私だけ?」と思いがちですが、実は多くの家庭で起きている現象なのです。SNSやQ&Aサイトでも「夜中にテレビが突然ついて驚いた」「留守中にテレビが勝手に動いていた」といった声が多数見られます。

しかもこの現象、単なる偶然ではなく、複数の原因が絡み合っている可能性があります。設定ミスから機器の誤作動、環境的な干渉まで、その背景は思いのほか複雑です。

本記事では、「夜中にテレビが勝手につく」現象に焦点を当て、よくある原因とその対処法について、豊富な事例とともに分かりやすく解説していきます。ちょっと不気味で不思議な夜を、納得できる安心へ変えていきましょう。

テレビが勝手に起動する原因とは?

真夜中、誰も触れていないはずのテレビが突然つく——そんな現象に遭遇すると、驚きと同時に「これって故障?それとも何か不気味なこと?」と不安がよぎりますよね。

ですが、実際にはこの現象は心霊現象でも怪奇現象でもなく、ごく普通の家電の仕組みや周囲の環境によって引き起こされている場合がほとんどです。近年のテレビはスマート化が進み、さまざまな自動起動機能が搭載されているほか、外部信号や連携機器とのやりとりによって思わぬタイミングで電源が入ってしまうこともあります。

たとえば、以下のような原因が考えられます:

- タイマー機能や視聴予約の設定ミス

- 隣家のリモコン干渉や赤外線の誤検出

- HDMI機器との連動による自動起動

- ファームウェアの不具合やソフトのバグ

- 電波ノイズや通信環境の影響による誤反応

- 長年使っていることによる基板の経年劣化

- ペットや小さな子どもが偶然リモコンに触れていた…

こうした原因はひとつではなく、複数が重なって発生するケースも珍しくありません。

ここからは、実際に多くの家庭で報告されている「よくある7つの原因」を一つひとつ丁寧にご紹介し、それぞれの対処法もあわせて解説していきます。気になる現象をすっきり解消して、安心して眠れる毎日を取り戻しましょう。

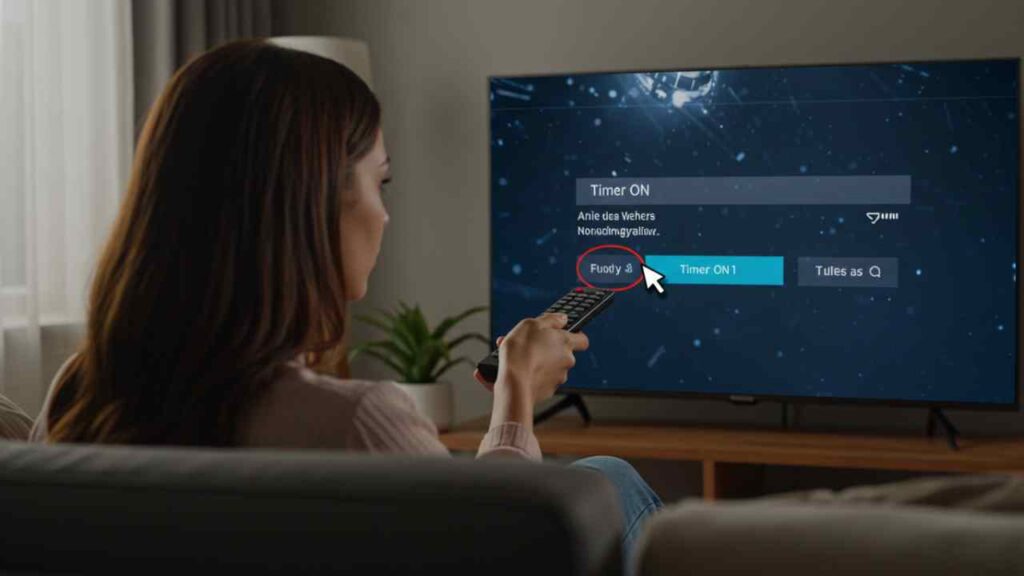

原因1:オンタイマー設定の見落とし

多くのテレビには、決まった時刻に自動的に電源を入れる「オンタイマー機能」が搭載されています。たとえば「毎朝7時にニュース番組を流す」といった使い方をされる方も多いですが、以前使っていた設定が残ったままだったり、家族が知らずに操作していたことによって、意図しない時間にテレビが起動してしまうことがあります。

また、次のような見落としも意外とよくあります:

- 設定を一度OFFにしても、アップデートや停電後の再起動によって自動でONに戻る

- 複数のタイマー設定が存在し、「予約録画」などと重複している場合もある

- リモコン操作でうっかりタッチしていたタイマー設定が知らないうちに有効化されていた

深夜にテレビがついてしまうのは、まさに「AMの設定に気づいていなかった」ケースが多発しています。

🔧 対策方法:

- テレビの「設定メニュー」から「タイマー」または「自動起動」に関する項目をチェック

→ 機種によって「タイマー」「自動電源ON」「アラーム設定」など名称が異なるため、操作ガイドや公式サイトも参考に - 全てのタイマー設定を一度OFFにし、不要なものを削除する

→ 特に複数のユーザーが使っている家庭では、設定の共有確認がおすすめです - ファームウェアやシステムの更新後に再チェックする習慣を持つ

→ 最新モデルではアップデート後に初期設定に戻ることもあるため、定期的に設定画面を確認しておくと安心です

原因2:ソフトウェアの不具合やバグ

現代のテレビは、ただ映像を映すだけの機械ではありません。インターネットに接続され、定期的にソフトウェア(ファームウェア)アップデートが実施されるスマートデバイスです。しかしその分、システム内部でバグや不具合が起きる可能性も高まり、思いもよらない動作を引き起こすことがあります。

実際、以下のような報告がされています:

- アップデート後に夜間の自動起動が発生した:一部の機種では、スリープ設定がリセットされ、深夜に起動するようになった事例も。

- 録画機能との連動ミス:システム側が「録画開始」に関連して誤ってテレビの電源を入れてしまうケース。

- クラウド連携型テレビでの通信トラブル:オンライン機能が影響し、リモートサーバーから誤った信号が送られることも。

これらは故障ではなく、「意図しない挙動」であり、バグと見なされる場合があります。

🛠 対策方法

- 最新のファームウェアを確認・更新

→ テレビの「設定」→「サポート」→「ソフトウェア更新」から、手動で更新情報を確認できます。メーカーの公式ウェブサイトでも機種別に掲載されている場合があるので要チェック。 - アップデート後は設定の再確認を!

→ 自動アップデート後に、スリープ設定や起動タイマーなどが初期状態に戻っていることがあります。「念のため、すべて見直す」習慣がポイントです。 - 自動アップデートをオフにするという選択肢も

→ 自動更新によって予期せぬバグが入り込む可能性があるため、安定して動作している状態で一時的にアップデートを停止するのもひとつの手段です。ただし、セキュリティ面ではリスクもあるので、慎重に判断しましょう。

原因3:リモコンの誤作動・センサー異常

テレビが勝手につく原因として意外と多いのが、「リモコンの不具合」による誤信号です。特に以下のような状況では、本人が操作していないのにテレビが反応してしまうことがあります。

- 長年使っているリモコンのボタンが陥没し、常に押されたような状態になっている

- 落下や水濡れによって内部回路が誤動作を起こしている

- 太陽光や蛍光灯などの強い光が赤外線センサーに干渉して、ノイズ信号を受信してしまう

- 電池が消耗しきっていて、電圧低下により微弱な誤信号が送信されている

また、リモコンがソファの隙間などに置きっぱなしになっていた場合、クッションの重みでボタンが押されたままになっていることも。夜間にこの状態が続いていると、急にテレビの電源が入ることもあります。

🛠 対策方法

- 電池交換を定期的に行う

→ 推奨は3〜6ヶ月に一度の交換。電池残量が少ないと、反応速度が悪くなるだけでなく誤信号の原因にもなります。 - 赤外線の発信をスマホカメラで確認

→ リモコンの先端をスマートフォンのカメラで見ると、正常に赤外線が出ていれば画面に光が映ります。出ない場合は発信不良の可能性が。 - すべてのボタンのクリック感や戻りをチェック

→ 特定のボタンだけ押しっぱなしになっている場合は、綿棒などで優しく掃除する。改善しない場合はリモコンごと交換を検討。 - 赤外線センサー周辺の遮光・清掃

→ テレビの受光部(通常は前面中央下部など)に強い光が当たっている場合は、向きや照明を調整。ほこりで感度が下がることもあるため、乾いた布で拭き取ると効果的です。 - テレビ側の「外部機器制御設定」を確認する

→ 他社製リモコンと干渉している可能性があるため、「リモコン受信設定」や「CEC機能の無効化」を行うとトラブルが減ります。

隣室や外部の影響による起動も?

マンションや密集地に住んでいる場合、思わぬ干渉が起きている可能性もあります。

原因4:隣の部屋のリモコン干渉

赤外線信号やBluetooth通信が壁を越えて影響しているケースが報告されています。とくに同じ機種を使っていると反応しやすいです。

対策:

- テレビの「リモコン受信設定」で外部干渉を制限

- IR受信部に目隠しテープやフィルムを貼る方法も有効

本体側の劣化や環境による影響も見逃せない

テレビが深夜に勝手につく原因として、「内部設定」だけでなく、外部からの予期せぬ信号干渉という可能性も見逃せません。特にマンションやアパートなどの集合住宅や住宅密集地に住んでいる場合、思わぬ影響を受けることがあります。

原因4:隣の部屋のリモコン干渉

近年のテレビやレコーダーは、赤外線(IR)やBluetoothを利用したリモコン信号で操作されています。これらの信号は壁や床などの障害物を完全に遮断できないことがあり、結果的に隣の部屋でリモコンを使った際に自室のテレビが誤反応してしまうケースがあります。

📍 よくある干渉事例:

- 同じメーカー・同型機種を使用している隣人が、深夜に操作していた

- リビングと隣室のテレビの位置が背中合わせになっていて、受光部が干渉しやすい

- 壁の材質や建物の構造が赤外線を反射・通過しやすく、信号が届いてしまう

- Bluetooth通信の範囲内で、別世帯のコントローラーが作動していた

マンションのように複数世帯が壁一枚でつながっている環境では、こうした信号干渉は意外なほど発生しやすいものです。

🔧 対策方法

1. テレビの「リモコン設定」を見直す

一部の機種では、「赤外線受信感度」や「Bluetooth通信のペア設定」を調整可能です。

→ メニュー内の「設定」→「リモコン/外部機器制御」などからアクセスできます。

2. 受光部を物理的に保護

赤外線センサーの部分に「遮光シート」や「IRフィルター」を貼ることで、外部の信号干渉をカットできます。100円ショップでも簡易的な遮光フィルムが手に入るほか、家電量販店では専用のIR遮断グッズも販売されています。

3. テレビの配置を変える

テレビの前面や受光部が壁際や隣室に向いている場合は、少し角度をずらすだけで干渉を防げることがあります。特に寝室などの静かな空間では、少しの工夫が効果的です。

4. 外部機器との接続を見直す

HDMI-CECなどの連携機能によって外部機器の信号が影響している場合も。設定で連携を解除しておくと、誤起動を防げます。

信号干渉は「故障」ではなく「環境による偶発的な反応」です。対処次第でリスクをぐっと減らせるため、まずはテレビの周囲環境を一度見直してみると安心につながりますよ。

原因5:テレビの経年劣化と誤動作

長く使っているテレビほど、内部部品の消耗によって思わぬ誤作動が起きやすくなります。特に、メイン基板に搭載されているコンデンサや回路部品が経年劣化で信号処理を誤ることがあり、これが深夜の自動起動や反応の遅延につながるケースがあります。

📌 よくある劣化・誤作動の原因

- コンデンサの劣化や膨張:電気の流れを制御する部品が劣化すると、電源のON/OFFを誤認することがあります。

- 静電気の蓄積による誤信号:室内の乾燥や周辺の家電から静電気が発生し、内部の信号にノイズが混ざる場合があります。

- 湿気の影響で接点が腐食・ショート:梅雨時や結露が多い環境では、基板周辺の部品が腐食し、異常動作につながる可能性があります。

- ホコリの侵入による通電不良:テレビ背面や通気口に蓄積したホコリが回路に干渉し、勝手に電源が入る現象を引き起こすことも。

特に製造から5〜10年以上経過しているテレビでは、目に見えない内部トラブルがじわじわと進行していることが少なくありません。

🧰 対策方法

1. 使用年数を確認する

購入してからの年数や、モデルの型番から**メーカー推奨の寿命目安(多くは7〜10年)**をチェック。劣化が進んでいる可能性が高ければ、修理や買い替えを検討してもよいタイミングです。

2. 電源まわりの掃除と見直し

- テレビ背面や電源コードの接続部にホコリや湿気が溜まっていないか確認

- 通気口を乾いた布で掃除し、通電環境を整える

- 静電気除去マットの設置や、乾燥対策(加湿器との併用)も有効

3. 電源タップ・コンセントの見直し

延長コードや古い電源タップを使っている場合は、それ自体が誤作動の原因となることも。なるべく直接壁のコンセントに接続するか、品質の高い電源周辺機器を導入しましょう。

4. メーカーに状態診断を依頼

「勝手につく」現象が頻発し、設定や環境の見直しでも改善しない場合は、メーカーの修理窓口に相談するのが安心です。動作ログを取得できる機種もあるため、発生時刻などを記録しておくとスムーズです。

原因6:交通量や電波環境による外的影響

テレビの誤作動は、意外なことに室外の電波環境が関係することもあります。とくに、都市部や幹線道路沿いなど交通量の多い地域では、強力な無線信号や電波干渉によってテレビが誤反応するケースが報告されています。

🚑 想定される外的な電波の例:

- タクシー・バス・救急車などの業務用無線

車両の無線は強い電波を発しており、近距離を通過した際に住宅の家電へノイズを発生させることがあります。特に夜間は周囲が静かで、信号がより強く届きやすい状況に。 - 携帯基地局・Wi-Fiアクセスポイントからの電波干渉

ビルや商業施設が隣接していると、複数の電波が混線し、テレビの制御信号に影響を与えることも。 - 近隣の強力なBluetooth・Zigbee・スマート家電の通信

隣の部屋で使われているスマートスピーカーやエアコンが、同じ周波数帯で通信している場合、テレビがその信号に反応するリスクもあります。 - 雷・強風・地形の影響による信号跳ね返り

局地的な気象現象によって電波の到達角度が変わり、通常は届かない信号がテレビに影響を与えることも。

🛠 対策方法

1. 電波遮断グッズの活用

- テレビの赤外線受光部にIR遮断フィルムを貼る

外部からの赤外線干渉を減らすことで、誤作動の可能性を抑えられます。市販のものを簡単にカットして貼るだけでも効果あり。 - 電磁波シールドシートで配線や基板を保護

テレビ背面に貼ることで、周囲の強電波との接触を緩和できます。Wi-FiやBluetoothの干渉にも一定の防御効果が期待できます。

2. HDMIまわりのノイズ対策

- 外部機器との接続がある場合はHDMIノイズフィルターを挿入すると誤信号が減ります。

3. 壁の向きや設置位置を調整

- 壁際や窓付近にテレビを設置している場合は、方向を変えることで電波の直撃を避けられることがあります。

4. グラウンド(接地)を確認・強化

- 配線経路にノイズが流れ込まないよう、きちんとアース接続されているか確認すると、静電気や誤作動の防止にもつながります。

電波干渉は日中よりも夜間に目立ちやすく、特に交通量が減る深夜帯には電波が遠くまで届いてしまう傾向があります。「家の中の原因が見つからない」と思ったときこそ、外的な環境にも目を向けると、新たな対策の糸口が見えてくるかもしれません。

実は…予約設定が原因かも?

最近のテレビは、録画機能や外部機器との連携によって便利に使える一方で、思わぬタイミングで電源が入ることがあります。

とくに録画予約やHDMI連携機能(CEC)をオンにしていると、深夜や未使用時にも起動してしまう現象が報告されています。

原因7:視聴予約やHDMI連携による自動起動

📺 よくある発生ケース

- 視聴予約の設定ミス

→ 本人が覚えていない予約や、複数回設定された録画スケジュールが残っていて、夜間に起動するケース。 - HDDレコーダーによる電源連動

→ 外部録画機器が録画開始と同時にテレビの電源も入れてしまうパターン。HDMI経由で「連動」して動作する機能が働いています。 - ゲーム機やストリーミング端末による連携起動

→ PlayStationやFire TV StickなどをHDMI接続していると、それらのスタンバイ復帰に合わせてテレビが自動起動する例も。

🛠 対策方法

1. 予約録画・視聴予約の確認と削除

- テレビの「録画予約一覧」または「視聴予約設定」からすべての登録を確認。使っていない予約は削除しましょう。

- 一部の機種では「定期予約(毎週●曜日など)」が残っていることがあるので注意!

2. HDMI連携機能(CEC)をOFFに

- HDMI機器がテレビに信号を送って起動している場合、「HDMI機器制御」「連動設定」などの名称で設定を変更できます。

→ メニュー例:「設定」→「外部機器」→「HDMI連携機能」→ OFF

3. 外部機器のスリープ設定を見直す

- レコーダーやゲーム機の「スリープ解除時の電源連携」をOFFにすることで、起動時にテレビが一緒に動かないようにできます。

4. テレビの省電力設定もチェック

- 機種によっては「ネットワーク待機中でも電源ONを許可」「録画機器からの電源復帰を許可」といった項目があるため、それらを無効にするのがポイントです。

こうした自動起動機能は、便利である一方、**無意識のうちに作動してしまう「ブラックボックス的な要素」**でもあります。設定をきちんと見直すことで、突然の起動トラブルから解放され、安心してテレビを使えるようになりますよ。

チェックリスト:まず確認すべき項目

| 項目 | 推奨対応 |

|---|---|

| オンタイマーの設定 | OFFに変更/定期確認 |

| リモコンの電池・状態確認 | 電池交換/赤外線反応チェック |

| ソフトウェアのアップデート情報 | メーカーHPで確認/必要なら手動更新 |

| HDMI連携機能の確認 | CEC機能をOFFにする |

| 外部電波の影響 | 遮断グッズの検討/配線の見直し |

| 本体の使用年数・状態 | 買い替え目安:7年〜/ホコリ除去 |

安心対策グッズ紹介

🛒 安心対策グッズ紹介:誤作動を防ぐためのおすすめアイテム

📦 リモコン干渉・外部信号対策に

| アイテム名 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| IR遮断シート | 赤外線の誤受信を防ぐ | テレビの受光部に貼るだけ。隣室の干渉対策に効果的 |

| 赤外線遮蔽フィルム | 強い光や反射をブロック | 夜間の不要な信号対策に。透明タイプで目立ちにくい |

| 電波遮断ボックス(小型) | リモコンやスマート機器の保管 | 誤信号を出す機器を一時的に隔離できる |

🔌 電源や起動制御に

| アイテム名 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| 電源タイマーコンセント | 起動時間を制御 | 指定時間以外は通電しないため、夜間の自動起動を防止できる |

| ノイズフィルター付き電源タップ | 外部電波・静電気の影響を軽減 | HDMI機器やパソコン周辺にも使用可能 |

🖥 HDMI・外部連携の誤動作対策に

| アイテム名 | 主な用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| HDMIノイズフィルター | 外部信号による誤起動を防止 | 機器連携のON/OFF切替に加えて、電気的ノイズを抑制 |

| HDMIスイッチ(手動切替式) | HDMI機器との連携を制御 | 自動起動せずに必要な時だけ信号を通す設定が可能 |

これらのアイテムは、誤動作の原因に応じて使い分けることで効果を高められます。どれを導入するか迷った場合は、「原因チェックリスト」にそって購入検討するのがおすすめです。

必要であれば、さらに「使用手順」「おすすめ購入先」「価格帯の比較表」などもご提案できますよ。どうまとめていきましょうか?

おわりに

夜中に突然テレビがつくと、静けさを破る音と映像に驚き、つい「何かおかしいのでは?」と不安になるものです。予期せぬ起動は、心の落ち着きを乱すだけでなく、「故障?」「誰かが操作した?」とさまざまな疑念を招くことも。

しかし、本記事で紹介したように、そのほとんどは――

- オンタイマー設定の見落とし

- ソフトウェアの不具合

- リモコンの誤作動

- 隣室の電波干渉

- テレビ本体の経年劣化

- 交通電波など外的要因

- 外部機器との連携設定

など、理由がはっきりしていて、対処可能なものばかりです。

一度冷静に原因を切り分けて確認すれば、ほとんどの現象は修正でき、必要であれば市販の便利グッズを活用することで予防も可能になります。「家電が勝手に動く」というミステリアスな現象を、“生活トラブルのひとつ”として理解すれば、過剰に怖がることもなくなりますね。

普段は意識していないテレビの設定や通信環境も、少し見直すだけで快適さがぐっと高まるもの。身近な家電だからこそ、仕組みを正しく知り、安心して使える環境づくりを心がけたいところです。

今後も違和感を感じたときは、ひと呼吸置いて「まず原因を探る」――そんな習慣が、安心で快適な暮らしにつながっていくはずです。