体育館でも、こんなにたくさんの遊びができるんです!

しかも、道具いらずで今すぐ始められるものばかり。

「今日は何して遊ぼう…?」

「室内で元気に過ごせる方法が知りたい!」

そんなふうに感じている先生や保護者の方にこそ、ぜひ知っていただきたいアイデアが詰まっています。

特に低学年の子どもたちは、まだまだルール理解や運動面でも発達途中。

でも、ちょっとした工夫や選び方次第で、「楽しい!」「もっとやりたい!」という気持ちはぐんと育つんです。

とはいえ、「何を選べばいいかわからない」「安全面は大丈夫?」という不安も、きっとありますよね。

実際、体育館遊びと一口に言っても、その中には“安全にできるもの”と“ケガに注意が必要なもの”が混在しています。

この記事では、低学年の子どもたちが安心して夢中になれる体育館遊びを、厳選して15個ご紹介。

それぞれの遊びがどんな力を育むのか、どんな工夫があるとより楽しめるのか、詳しく解説しています。

読んだあとすぐに試したくなる。

そんな“体育館遊びのアイデア帳”として、ぜひ最後までご覧ください。

H2-1:低学年でも安心!体育館あそびの選び方

体育館での遊びって、意外と“可能性の宝庫”なんです。

特に低学年の子どもたちにとっては、安全で、天候にも左右されず、自由に体を動かせる最高の空間。

雨の日でも寒い日でも、元気いっぱいに走ったり跳んだりできるのが魅力です。

でも、それだけではありません。

体育館だからこそできる遊びには、特別な“ワクワク”がつまっているんです。

「声が響いて楽しい!」「床がつるつるして動きやすい!」そんな子どもたちの小さな発見が、遊びの世界をぐんと広げてくれます。

さらに、広いスペースで集団遊びを体験することで、自然とルールを覚えたり、順番を守る力も育ちます。

まずは、そんな体育館遊びの魅力を知っておくと、どんな遊びが向いているのかも選びやすくなります。

ここからは、体育館で遊ぶことの“いいところ”をわかりやすく紹介していきますね。

H3-1:運動能力に合った難易度で選ぶのがコツ

低学年の子どもたちは、まだ体の動かし方に慣れていないことも多いですよね。

日常の中でジャンプしたり、ボールを投げたりする経験も少ない場合があり、動作の正確さや反応の速さにも個人差があります。

そんな時に、難しすぎる遊びを無理にやらせてしまうと、子どもたちは「自分にはできない」「おもしろくない」と感じてしまうことがあります。

結果として、遊びそのものを楽しめなくなってしまうことも。

だからこそ、遊びを選ぶときには「できた!」「もっとやりたい!」という気持ちになれるような、シンプルで分かりやすいものを選んであげたいですね。

ルールが少なく、動作が単純な遊びは、初めての子でもすぐに参加でき、全員が楽しめる空気をつくることができます。

たとえば、ジャンプ、走る、投げるといった基本的な動きを取り入れた遊びなら、体力に差があっても参加しやすく、成功体験も得られやすいです。

また、途中でルールを調整したり、難易度を少しずつ上げたりしていくことで、達成感や成長も感じられるようになります。

まずは「みんなが笑顔になれる簡単な遊び」からスタートして、少しずつ新しい動きにチャレンジしていける環境をつくってあげるのがポイントです。

H3-2:安全第一!ぶつからない・転ばない遊びを

体育館は広くて開放感があり、子どもたちは思わず走り出したくなりますよね。

でも、その反面、勢い余って友だちとぶつかってしまったり、床で滑って転んでしまったりする危険も潜んでいます。

特に低学年の子どもたちは、まだ体のバランス感覚や周囲を見ながら行動する力が十分に育っていないこともあり、ちょっとしたきっかけでケガにつながることも。

だからこそ、遊びを選ぶときには「安全性」を第一に考えることが大切です。

たとえば、激しくぶつかるリスクが少ない遊びを選んだり、走り回るよりもその場でできる遊びを取り入れたりすることで、安全性がぐんと高まります。

また、体育館の床は思っているより滑りやすいことがあるので、滑りにくいシューズを準備したり、遊びの前に「この線より外に出ないようにしようね」などのルールを共有するのも効果的です。

「安全に遊べる環境づくり」は、子どもたちが安心してのびのび楽しむための土台となるもの。

安心して遊べるからこそ、思い切り体を動かして、笑顔いっぱいの時間を過ごせるんですね。

H3-3:少人数でも全員参加型がベスト

学年やクラスによっては、少人数で活動することもありますよね。

人数が限られていると、「できる遊びがないかも…」と不安になるかもしれませんが、実は少人数だからこそ楽しめる遊びもたくさんあるんです。

そんなときにおすすめなのが、全員が自然に関われる「全員参加型」の遊び。

特定の子だけが活躍するのではなく、交代で主役になれたり、役割が循環したりするような工夫があると、みんなが主役の気分を味わえます。

例えば「しっぽとりゲーム」は、1対1でもOKですし、人数が少ないことでひとりひとりの活躍場面が増えて、集中力も高まります。

「じゃんけん列車」も、人数に応じてルールを調整すれば、少人数でもじゅうぶん楽しめるゲームです。

また、「人間知恵の輪」や「まるばつクイズ」など、体を使ったり考えたりする遊びは、少人数のほうがじっくり取り組めて、コミュニケーションも深まります。

少人数だからこそ、子ども同士の距離が近くなり、お互いの表情や声かけに気づきやすくなるのも魅力のひとつ。

遊びを通して自然に信頼関係が築かれていくので、クラスづくりにもつながりますよ。

H2-2:準備なしでOK!そのまま始められる遊び

「どんな遊びをしたらいいんだろう?」

「みんなが楽しめるものって、どれだろう?」

そんな風に悩んだときに役立つのが、実際に低学年の子どもたちに人気のある遊びリスト。

今回は、“安全で、簡単で、楽しい”の3拍子がそろった15の遊びを厳選しました。

どれも特別な道具がなくてもできたり、少しの準備でスタートできるものばかり。

しかも、1人で遊ぶよりも、友だちと関わりながら楽しむタイプのものが多いので、クラス全体の空気もぐっと明るくなります。

遊びのルールがとってもシンプルなので、初めてやる子でもすぐに輪に入れます。

そして何より、子どもたち自身が「またやりたい!」と感じられる遊びを選ぶことが、満足感につながるポイント。

ここでは、それぞれの遊びのねらいや、楽しみ方の工夫もあわせて紹介していきます。

1.しっぽとりゲーム|走って逃げて大興奮

「しっぽとり」は、特別な道具がいらず、思い立ったらすぐに始められる定番の鬼ごっこ系ゲームです。

タオルやビニールひもを子どもたちの腰に軽くはさんで「しっぽ」として、それを他の子が追いかけて取るという、ルール自体はとてもシンプル。

しかし、実際にやってみると、方向転換のタイミングや逃げる工夫、スピードの緩急など、子どもたちのさまざまな動きが自然と引き出される奥深さがあります。

特に低学年の子どもたちは、身体を思いきり動かす遊びが大好き。

しっぽとりは走るだけでなく、体をひねったり、後ろを見たり、相手との距離感をつかむなど、たくさんの身体感覚を使います。

遊びながら反射神経や空間認知力も養われるので、まさに“遊びながら育つ”を実感できるレクリエーションです。

人数に応じて「1対1」「チーム対抗」「時間内で何本取れるか」など、さまざまなバリエーションが楽しめるのも魅力のひとつ。

ルールを少し変えるだけで、飽きずに何度も楽しめます。

また、タオルの色をカラフルにしたり、動物のしっぽに見立てるなど、ちょっとした工夫で見た目も楽しくなります。

勝ち負けよりも「走って笑って体を動かす」ことが中心になるこのゲームは、低学年の子どもたちにぴったりの元気あそびです。

2.進化じゃんけん|負けても楽しい!

「じゃんけん」をベースにした進化ゲームも、子どもたちに大人気の遊びのひとつです。

最初は「たまご」からスタートし、じゃんけんに勝つたびに「ひよこ→にわとり→人間→スーパーマン」など、だんだんと進化していくルールがとてもユニーク。

変身ごとに決まったポーズや歩き方を取り入れると、見た目にも面白く、見ているだけでも笑ってしまうような楽しい雰囲気になります。

たとえば、たまごのときはしゃがんで小さくなって歩く、ひよこのときは手を羽のようにパタパタ、にわとりは胸を張って歩く…といったふうに、それぞれの段階に動きをつけると、ただのじゃんけん以上に盛り上がります。

ルールが単純なので、初めての子でもすぐに参加でき、負けたとしても「進化がまだだから頑張ろう!」という気持ちで再挑戦しやすく、勝ち負けにとらわれすぎないのも大きな魅力。

進化の段階を自由に増やしたり、進化の最後に“ボス戦”のようなルールを加えることで、物語風の展開にもできます。

遊びながら自然と体を動かし、笑顔があふれる進化じゃんけんは、低学年の子どもたちにぴったりな、夢中になれるレクリエーションです。

3.人間知恵の輪|手をつないで頭を使う

「人間知恵の輪」は、数人で手をつなぎながら、わざと複雑に絡まった状態からスタートして、その状態をほどいていくという頭と体を使った遊びです。

一見すると簡単そうに見えますが、実際にやってみると、「どうやったら腕が抜けるかな?」「この子の下をくぐるとどうなる?」など、意外と考える力が求められます。

手を離さずに絡まりを解くためには、順番を考えたり、動き方を相談したりする必要があるので、自然と協力や声かけが生まれます。

この遊びは、身体を使って楽しみながらも、仲間とのコミュニケーションや思いやりの気持ち、発想力などを育むことができるのが魅力です。

転倒のリスクも少なく、大きな声や走り回る動きもないため、静かな雰囲気の中でも十分楽しめます。

体育館だけでなく、教室や多目的室など、限られたスペースでも実施可能なので、雨の日の学級活動にもぴったりですよ。

また、絡まり方にバリエーションをつけたり、タイムアタック形式にしてチーム戦にすることで、難易度や盛り上がり度を調整することもできます。

「静かだけど盛り上がる」そんな万能レクとして、ぜひ取り入れてみてくださいね。

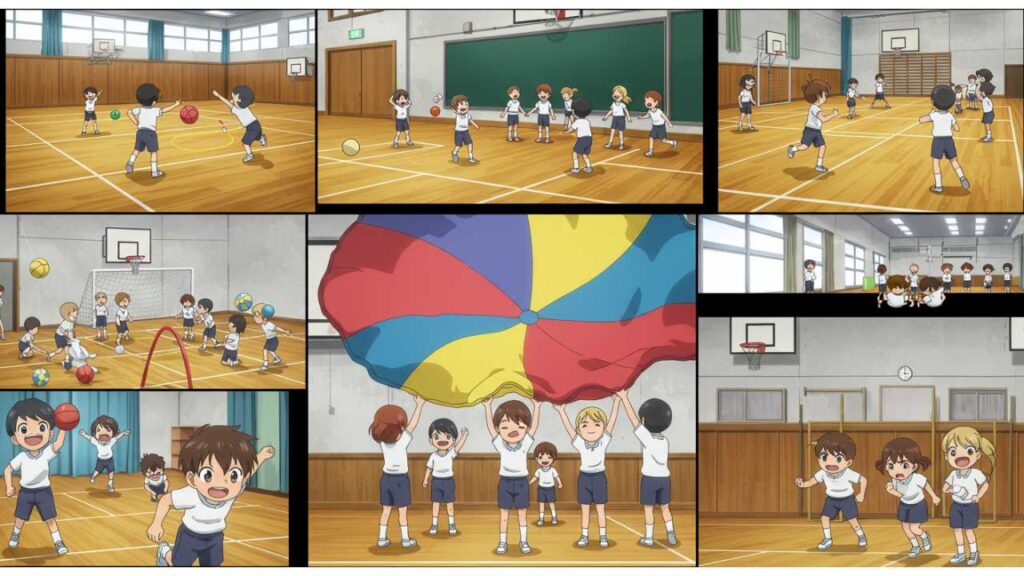

H2-3:ボールや風船を使った遊びアイデア

楽しい遊び時間も、安全が第一。

子どもたちが思いきり走り回れる場所だからこそ、ちょっとした注意点を知っておくことで、ケガやトラブルを未然に防ぐことができます。

特に体育館では、床がすべりやすかったり、端の方に荷物があったりと、思わぬ“落とし穴”も。

だからこそ、大人のちょっとした声かけやルール決めがとっても大切なんです。

また、遊び方によっては「ぶつかりやすいタイミング」や「つまずきやすい動作」もあるので、事前にルールを丁寧に伝えることが、安全への第一歩。

そしてもうひとつ大切なのが、“みんなで楽しむ気持ち”。

勝ち負けよりも、「おもしろかったね!」で終われるように、遊びの進行にも小さな工夫を加えていきましょう。

この章では、実践的な安全対策と、楽しさを広げる進め方のコツを紹介します。

4.風船バレー|ネットなしでも白熱!

軽い風船を使えば、安全にボール遊びが楽しめます。

ボールのように固くないので、当たっても痛くなく、低学年の子どもたちでも安心して取り組めるのがうれしいポイントです。

バレーボールのように「落とさないように打ち合う」ルールにすれば、風船のふわふわした不規則な動きに夢中になり、自然と体をたくさん動かすことになります。

ネットがなくても、ビニールテープや縄などでコートを仕切るだけでOK。

チーム分けをして対戦形式にすれば、競争心や協力意識も自然と高まり、声をかけ合いながらプレイする姿が見られるでしょう。

風船の大きさや色を変えたり、打てる回数を制限したりと、ルールにちょっとした工夫を加えるだけで、難易度や盛り上がり方も調整できます。

例えば「3回以内に相手コートへ返す」「片手だけで打つ」などの条件をつけると、より戦略的になって楽しくなりますよ。

この遊びは、チームワーク・反射神経・集中力のすべてを遊びの中で自然に鍛えられる優秀なレクリエーション。

準備も簡単で、何度でも繰り返したくなる楽しい遊びです。

5.ボールリレー|スピードよりチームワーク

ドリブルや足でボールを運ぶリレーは、体育館ならではのスペースを活かした遊びのひとつです。

速さを競うのではなく、「落とさないように」「丁寧に運ぶ」といったルールを設けることで、低学年の子どもたちでも安心して参加できます。

無理にスピードを求めず、バランス感覚や集中力を楽しみながら育てられる点が魅力です。

使うボールも、やわらかくて弾みにくいものにするとより安全。

リレー形式にすれば、自然と子どもたち同士が応援し合い、「がんばれー!」と声をかけ合う雰囲気が生まれます。

さらに、コーンやマーカーを並べてジグザグに進むコースを作ったり、途中に障害物を加えるなどの工夫をすると、遊びの幅もぐんと広がります。

例えば「片足で運ぶ」「後ろ向きで進む」「しゃがんで転がす」など、ルールを変えて何回でも楽しむことができます。

この遊びは、単にボールを運ぶという動作だけでなく、バランスをとる力、ルールを守る意識、そして仲間との協力など、さまざまな学びにつながる要素がぎゅっと詰まっています。

「勝つことより、丁寧にできることがかっこいい!」というメッセージを伝えることで、子どもたちに自信と達成感を与えられる遊びになりますよ。

6.カゴ入れ玉入れ|協力しながら盛り上がる

昔ながらの玉入れは、ルールがシンプルでわかりやすいため、低学年の子どもたちにもとても人気があります。

基本的には、大きめのカゴを高い位置に設置し、決められたラインの後ろからボールをどれだけ多く入れられるかを競うという形式です。

ボールは新聞紙を丸めてガムテープで留めたものなど、柔らかく安全な素材を使うと安心ですね。

チーム戦にすることで、「入れる人」「ボールを渡す人」「応援する人」など役割分担ができ、全員が自然と参加できます。

協力し合いながら「次こそ入れるぞ!」と声をかけ合う姿が見られるのも、この遊びの魅力のひとつです。

点数制にすると、子どもたちのやる気が一気にアップします。

どれだけ入ったかを数える時間も盛り上がりますし、1個ごとに得点が違うなどルールに変化をつければ、戦略的な思考も育ちます。

また、制限時間を設けたり、かごの高さを変えたり、ボールの数を調整したりすることで、ゲームの難易度や雰囲気を簡単に変えることができます。

クラス対抗や学年合同のイベントでも取り入れやすく、体育館全体を使って賑やかな時間が過ごせますよ。

楽しみながら、集中力や協調性、チャレンジ精神も育める、おすすめのレクリエーションです。

H2-4:静かにできるレクも!雨の日の学級活動に

ただの「遊び」と思われがちな体育館での活動ですが、実はそこにはたくさんの“学びの種”が隠れています。

たとえば、勝ち負けを通じて「悔しい」「嬉しい」という感情を体験したり。

順番を守ったり、友だちに譲ったりする中で、自然と“思いやり”や“がまん”の力が育っていきます。

また、ルールのある遊びでは、話を聞いて理解する力、判断して動く力も鍛えられます。

そして何より、ひとつの遊びを通じて「できた!」という達成感を味わうことが、子どもの自信につながるんです。

そんなふうに、遊びの中でぐんぐん育っていく“見えない力”。

この章では、体育館遊びがどんな成長をサポートしてくれるのかを、具体的にお話ししていきます。

7.ジェスチャーゲーム|体で伝えるって楽しい

声を出さずに「動き」だけでお題を伝えるジェスチャーゲームは、静かな時間でもしっかり盛り上がる優秀なレクリエーションです。

たとえば「ぞう」「ピアノ」「雨」「飛行機」「おにぎり」など、さまざまなお題を身振り手振りで表現して、まわりの子たちに当ててもらうというルール。

声を使えない分、体全体を使って表現することが求められ、自然と想像力や表現力が養われます。

また、見ている子どもたちも集中して観察する必要があるので、観察力や注意力のトレーニングにもなります。

お題は、動物や食べ物、スポーツなどテーマごとに分けたり、難易度を変えたりして繰り返し楽しめます。

難しいお題に挑戦して正解が出たときの盛り上がりは、まるでクイズ番組のような感覚で、クラス全体が一体感に包まれる瞬間です。

発表する役が恥ずかしいという子どもがいる場合には、ペアやグループでの参加にすることで安心して挑戦できるようになります。

表現のユニークさに笑いが起きたり、「そんな風に表すんだ!」と新しい発見があったりと、単なる遊び以上の価値があるのがジェスチャーゲームの魅力です。

静かに過ごしたい時間帯や教室・体育館の一角でも行えるので、シーンを選ばず活用できる万能な遊びとして、ぜひ取り入れてみてくださいね。

8.まちがいさがし人間バージョン|記憶力勝負!

「まちがいさがし人間バージョン」は、簡単なルールでありながら、笑い声が絶えない人気のレクです。

まず、2グループに分かれ、片方のグループが整列して相手にポーズや位置をよく覚えてもらいます。

その後、相手グループが後ろを向いている間に1人だけが「どこか1か所」を変化させて、再び同じように立ちます。

変化の内容は、「帽子の向きを変える」「ポーズを変える」「場所を左右入れ替える」など小さなものでOK。

変化後、相手グループは前を向いて「どこが変わったか?」を当てるだけのシンプルなルールですが、意外と気づきにくくて大盛り上がり!

「え、そこだったの?」「全然気づかなかった!」という驚きや笑いがあふれ、場が一気に和みます。

この遊びは、記憶力や観察力を使うのはもちろん、相手をよく見る集中力や、人前に立つ勇気、仲間とのアイコンタクトなども育ててくれる知的レクリエーションです。

また、順番に役割を交代することで、全員が主役を体験できるのも嬉しいポイント。

ポーズを面白く工夫すればするほど楽しくなるので、子どもたちの創造力もどんどん広がります。

教室や体育館の一角でも手軽にできるので、時間が限られている時や静かな活動の場面にもぴったりの遊びです。

9.まるばつクイズ|クラスで一体感をつくる

「まるばつクイズ」は、遊びながら知識を使い、考える楽しさや反応力も鍛えられるレクリエーションです。

先生が出題し、子どもたちは体育館の中に設定された「◯ゾーン」と「×ゾーン」に移動して答えを選びます。

声を出さずに移動だけで意思表示するスタイルなので、静かな時間帯でも実施しやすく、また多人数でも一斉に参加できるのが魅力です。

ジャンルは自由自在。「好きな果物は?」「犬と猫、どっちが走るの速い?」「この鳴き声は何の動物?」など、クイズ内容を工夫すれば何度でも盛り上がります。

季節の行事に合わせた内容や、授業で学んだことをテーマにすると、復習にもつながります。

また、問題の形式も「正解はひとつ」と限らず、「どっちでも正解」「選んだ理由を発表」などにアレンジすれば、発表力や思考力も伸ばせます。

リアクションが大きく出る問題や、ちょっと意地悪な引っかけ問題を入れると、笑いが起きてさらにクラスの一体感が高まります。

簡単に準備ができて、ルールもすぐに理解できるこのクイズは、短時間でも充実感が得られる遊びです。

ぜひ学級活動やイベントのスパイスとして、取り入れてみてくださいね。

H2-5:学年レク・イベント向け!全員で楽しむゲーム

学年レクやイベントで「みんなで楽しめる遊びが知りたい!」という場面、ありますよね。

そんなときにおすすめなのが、大人数でも一緒に盛り上がれる体育館ゲームです。

学年が違っても、運動が得意でも苦手でも、みんなが“同じルール”のもとで協力したり、競い合ったりできるのが魅力。

特に低学年では「ひとつになる」「助け合う」「声をかけ合う」といった経験が、とても貴重な学びにつながります。

ここでは、実際に先生や保護者に人気の高い“全員参加型”の遊びをいくつか紹介。

どの遊びも、チーム戦やグループでの活動にぴったりなものばかりです。

「準備が簡単」「ルールがわかりやすい」「盛り上がる」この3拍子がそろったゲームを、ぜひチェックしてみてください。

10.新聞紙ボールキャッチ|集中力と協力で成功!

新聞紙を丸めて作った軽いボールを使い、1人が投げたボールをもう1人が箱やカゴでキャッチする遊びです。

投げ手と受け手の息を合わせないと成功しないため、自然と「いくよ!」「ナイスキャッチ!」といった声かけが生まれ、チームワークや集中力が育まれます。

使用するボールが柔らかく、スピードも控えめなので、安全性も高く、低学年の子どもたちでも安心して挑戦できます。

得点制にしたり、いくつキャッチできるかを競う形式にすると、ゲーム感覚で何度でも楽しめますよ。

11.障害物リレー|工夫次第で無限に広がる!

障害物リレーは、運動と遊びを組み合わせた人気のレクリエーションで、体力や柔軟性を育みながらも、ゲーム感覚で楽しめるのが魅力です。

コーン、マーカー、フープ、縄跳びなど、体育館にある身近な道具を自由に組み合わせて障害物コースを作ります。

「ジグザグ走」「片足ジャンプ」「フープをくぐる」「くねくね道を進む」「逆走して戻る」など、さまざまな動作を盛り込めば、それぞれの障害をクリアするたびに達成感が味わえます。

また、低学年でも無理なくチャレンジできるよう、動作のバリエーションは「スキップ」「横歩き」「しゃがんで進む」といった簡単なものから取り入れると安心です。

この遊びの大きな特徴は「自由度の高さ」。子どもたち自身が「この場所にフープを置いたらどう?」「ジャンプ台をつけてみよう!」とアイデアを出し合えば、創造力や主体性もどんどん引き出されます。

グループごとにコースを作り合って挑戦し合うのも楽しく、「どっちのコースが楽しかった?」などの振り返りタイムを設けると、コミュニケーションの時間にもなります。

さらに、チーム戦やタイムアタック、障害をひとつずつ増やしていく「レベルアップ方式」にするなど、飽きさせない工夫も無限大。

学年混合のイベントや、雨の日の体育にもうってつけの万能リレーとして活用できます。

12.テーマ別ジェスチャー発表会|表現力をみんなで楽しむ

通常のジェスチャーゲームをさらに進化させ、テーマ別にグループで演じるスタイルの遊びです。

たとえば「動物」「スポーツ」「季節の行事」などのテーマを決めて、グループで一つのシーンを体で表現します。

他の子どもたちはそれを見て、何のテーマかを当てるというルール。

単なるクイズだけでなく、演技や演出の工夫、仲間との相談が必要になるため、コミュニケーション力や表現力も自然と高まります。

発表が終わったあとに拍手を送り合ったり、「こうしたらもっとわかりやすかったね」と振り返る時間を設けると、学びと達成感も深まります。

13.フラフープリレー|応援し合ってつながる絆

フラフープを体に通しながらリレーしていくこの遊びは、チームワークと工夫を楽しむレクとして大人気です。

基本的なルールは、手をつないだままフラフープをくぐらせて、隣の子へとリレーしていくもの。

バトンの代わりにフラフープを使うことで、ただのリレーよりも身体をたくさん動かし、自然と笑顔が生まれます。

手を離さずに通すという制限があるため、子どもたちはどうやったらうまく通せるかを考えながら、体をひねったりしゃがんだりしてチャレンジします。

そこには、体の柔軟性や協力性、そして「次の人の動きに合わせる」という思いやりの力も育まれていくのです。

また、チームの仲間同士で「がんばれー!」と声をかけ合いながら進む姿は、見ている側にも元気を与えてくれます。

観戦している子たちも「次は自分の番!」とドキドキしながら応援し、参加する全員がひとつの流れに巻き込まれていく感覚が心地よい遊びです。

フラフープのサイズを変えたり、途中にくぐる障害物を設けたりすることで難易度の調整も可能です。

学年レクやイベントにもぴったりで、クラスの一体感を高めたいときに特におすすめのレクリエーションです。

14.じゃんけん列車|一気に仲良くなれる遊び

遊びながら自然と仲良くなれるのが「じゃんけん列車」。

この遊びは、広い体育館などでたくさんの子どもたちが一緒に動きながら楽しめるのが特徴です。

スタート時は、全員が自由に歩き回りながら他の子と出会ったらその場でじゃんけん。

勝った人が前、負けた人が後ろに手をつないでつながっていき、「列車」がどんどん長くなっていきます。

繰り返しじゃんけんをしながらどんどん列を伸ばしていくうちに、最終的には全員がひとつの長〜い列になることも。

このとき、みんなの笑顔や笑い声が体育館に響き渡り、達成感と一体感に包まれる瞬間が生まれます。

列が長くなるにつれて、前の人の動きを見る力や、後ろの人に合わせる配慮も必要になってきます。

この協調性と連帯感が自然に育まれるのも、じゃんけん列車の素敵なポイント。

また、じゃんけんの結果に一喜一憂しながら、知らない子同士でも自然とコミュニケーションが生まれるので、新しいクラスやグループのアイスブレイクにもぴったりです。

ルールがとてもシンプルなので、年齢差があるグループや大人数でもすぐに始められるのも嬉しいところ。

ちょっとしたBGMを流しながら行うと、さらに雰囲気が盛り上がりますよ。

仲間がどんどん増えていく楽しさを感じながら、笑顔でつながっていく体験を、ぜひ一度子どもたちと共有してみてくださいね。

15.バラバラ鬼ごっこ|作戦と団結力がカギ

「バラバラ鬼ごっこ」は、普通の鬼ごっことは少し違ったルールを取り入れることで、戦略性やチームワークの楽しさが加わった遊びです。

基本の流れは、参加者を「逃げるグループ」と「助けるグループ」に分けて、それぞれの役割を持って動き回るというもの。

鬼にタッチされた逃げるグループの子は、その場に座ったりポーズをとったりして捕まった状態になります。

そこで登場するのが、助けるグループ。

助け役の子が捕まった子にタッチすることで「救出」できるルールです。

これにより、単に逃げるだけの遊びではなく、仲間をどう守るか、どうやって連携を取るかといった“作戦”が必要になります。

助け合うことで「ありがとう」「ナイス!」といった声が自然と飛び交い、団結力もぐっとアップ。

人数が多い時は、複数のチームに分けて対抗戦形式にすることで、より盛り上がりやすくなります。

逆に少人数のときは、役割交代の頻度を増やしてスピーディに展開すれば、飽きることなく楽しめます。

また、「救出には○秒立ち止まる」などの制限ルールを加えたり、助け役に変装グッズをつけるなどの工夫で、さらに遊びにバリエーションが生まれます。

自由度が高く、工夫しだいで何度でも遊べるこのゲームは、学年レクや体を動かしたい時間にぴったりのアクティビティです。

H2-6:遊びを通して育つ力とは?先生・保護者の視点

「ただ遊んでいるだけ」に見える時間にも、実は子どもたちの成長がたっぷり詰まっています。

体育館遊びを見守っていると、ふとした場面で「あ、今この子が誰かを思いやったな」「自分から声をかけられるようになったな」といった小さな変化に気づくことがあります。

それは、遊びの中でしか得られない“実感のある学び”。

教科書の勉強では身につけにくい、コミュニケーション力や自己表現の力が、自然と養われていくんです。

また、「負けて悔しかったけど、最後まで頑張った」といった経験は、次にチャレンジする力を育ててくれます。

先生や保護者の立場から見ると、子どもたちの“人としての成長”を見届けられる貴重な瞬間が、こうした遊びの中にあります。

この章では、そうした視点から見た「育つ力」に注目しながら、H3でさらに詳しく紹介していきますね。

H3-1:協調性とルール理解を自然に学べる

遊びは「楽しい」だけではなく、子どもたちが社会で生きていくための土台となる力を育む、非常に大切な学びの時間でもあります。

たとえば、順番を守ること。

これは、単に「先にやりたい」という気持ちを抑えるだけでなく、他者を尊重する姿勢や我慢する力、場の空気を読む力にもつながっていきます。

また、勝ち負けを受け入れる経験も貴重です。

勝ったときの喜びと、負けたときの悔しさを通して、感情のコントロールや次への意欲、努力することの意味を学んでいきます。

さらに、仲間と協力するという体験は、まさに協調性そのもの。

思わず笑ってしまう場面や失敗しても励まし合える関係が築かれることで、「一緒にやるって楽しい」と実感できます。

このように、遊びの中で自然と身につくルール理解や協調性は、子どもたちが将来社会の中で他者と関わりながら成長していくための大切な力になります。

遊びだからこそ、無理なく・楽しく・自主的に学べるのです。

ぜひ、ルールを押しつけるのではなく、「一緒に遊びながら覚えていこうね」というスタンスで、大人も一緒に関わってみてくださいね。

H3-2:成功体験が子どもの自信になる

「できた!」「勝てた!」という小さな成功体験は、子どもにとって心の中に大きな喜びと自信を残してくれます。

特に低学年の時期は、自分の力を試したり、人と比べたりするよりも、「昨日の自分よりちょっと成長した」と感じられることが何より大切です。

たとえば、ボールをキャッチできた、ルールを守って遊べた、じゃんけんで勝てた──。

そんなほんの少しの「できた!」が、子どもたちの表情をぱっと明るくし、もっとやってみたいという意欲へとつながります。

失敗を経験しながらも「次はできるかも」と思えるようになるのも、こうした成功体験の積み重ねがあるからこそです。

また、周囲の大人が「すごいね!」「頑張ったね!」と声をかけてくれることで、その成功体験はさらに深く心に残り、自己肯定感の根っこを育ててくれます。

遊びの中には、子どもが自分自身の力で挑戦し、達成できるチャンスがたくさん詰まっています。

そうした場面を意識的につくりながら、一人ひとりの「できた!」を大切に見守っていくことが、自信の芽を伸ばす大きな支えになるのです。

H3-3:「またやりたい!」を引き出す工夫とは

子どもが「またやりたい!」と思える遊びは、満足感が高く、次の活動への意欲にもつながる、とても大切な要素です。

一度でも「楽しかった」「うまくできた」「みんなと笑い合えた」と感じると、その体験が心に残り、「もう一回やってみたい!」という気持ちが自然とわいてきます。

この“もう一度やりたい”という思いこそが、自主性や継続力を引き出す原動力になります。

では、どんな遊びが子どもたちの「またやりたい!」を引き出すのでしょうか?

ポイントは、ルールがシンプルで入りやすいこと、でも遊ぶたびに少しずつ変化や工夫ができる「伸びしろ」があることです。

たとえば、初めてやる時は基本ルールで、2回目以降は役割交代や時間制限をつけたり、ルールを少し変えてみたり。

「今日は少し難しいバージョンにしようか?」と声をかけるだけでも、子どもたちの目がキラッと輝きます。

また、友だちと一緒に笑ったり、成功したことを褒め合ったりする中で、「この遊び、またやりたいね」と自然に会話が生まれるような雰囲気づくりも大切です。

難しすぎず、でもちょっと工夫したくなる。

そんな絶妙なバランスの遊びを選べると、大人もうれしい気持ちになりますし、子どもたちも「またやりたい!」と思える遊びの記憶を積み重ねていくことができます。

H2-7:記事全体の総括|遊びの時間が、子どもの“未来”を育てる

体育館という空間は、単に体を動かす場ではありません。

そこには、子どもたち一人ひとりの「できた!」「楽しかった!」という成功体験が詰まっています。

今回ご紹介したように、体育館でできる遊びには、工夫次第で何通りもの楽しみ方があります。

その中で子どもたちは、ルールを覚え、相手に思いやりを持ち、仲間と協力することの大切さを、遊びながら自然と学んでいきます。

また、失敗しても笑って次に挑戦する姿勢や、仲間に声をかける優しさ、最後までやりきる力も育まれます。

大人の立場から見れば、これらはすべて、未来に向けた“生きる力”の土台。

だからこそ、「遊び」はただの余暇時間ではなく、子どもたちの人生を豊かにする貴重な学びの場だと言えるのです。

先生や保護者の皆さんが、ちょっとした工夫でその遊びの価値をさらに広げてあげられたら、それは子どもにとって一生の宝物になります。

今日紹介したアイデアの中から、ひとつでも「やってみよう!」と思えるものがあれば嬉しいです。

さあ、子どもたちの笑顔と成長のために、体育館での遊びをもっと楽しく、もっと豊かにしていきましょう。

きっとそこには、大人が想像する以上の“学びの瞬間”が待っていますよ。