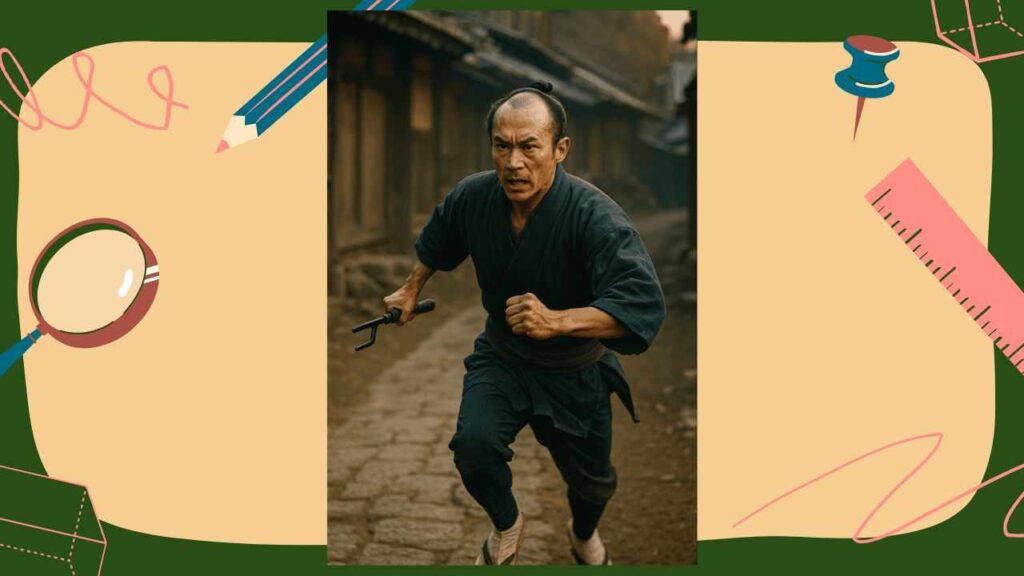

江戸の町を陰で支えた存在――それが「岡っ引き」です。彼らは武士ではなく、町人の中から選ばれた治安協力者。

刀を持たずとも、知恵と人望で犯罪を未然に防ぎ、事件を解決へと導いた庶民のヒーローでした。

彼らがなぜこれほどまでに活躍できたのか。その秘密は、現代の私たちにも通じる「人間関係の築き方」や「リーダーシップのあり方」にあります。

本記事では、岡っ引き制度の背景から成功法則、そして現代社会への応用までを、わかりやすくひも解いていきます。

江戸の治安を守った人々の知恵から、“信頼される人”の共通点を見つけていきましょう。

江戸の治安を支えた“岡っ引き”とは

まずは、岡っ引きという存在を正しく理解しておきましょう。

彼らは幕府の正式な役職ではなく、与力や同心といった武士階級の補助として働く民間の協力者でした。

町人でありながら、事件の捜査や犯罪者の捕縛を担い、江戸の安全を守る重要な役割を果たしていました。

江戸の人口は100万人を超え、火事や盗難が頻発する大都市。そんな中で岡っ引きたちは、地域に根差した「人脈」と「観察眼」を武器に、独自の方法で治安維持に貢献したのです。

江戸時代の社会背景と治安の課題

江戸時代は「泰平の世」と呼ばれ、戦乱こそ少なかったものの、日常の暮らしにはさまざまな課題が潜んでいました。

火事や盗難、賭博、喧嘩騒ぎなどのトラブルは絶えず、人口の集中によって治安維持が難しくなっていたのです。

武士による取り締まりだけではとても対応しきれず、奉行所の役人も数が限られていました。そのため、町人同士が互いに見守り合う「自警」の精神が重要視され、岡っ引きのような民間協力者の存在が不可欠となっていきます。

さらに、経済の発展により商人や職人の行き来が増え、外部からの犯罪も増加。

こうした状況の中で、地元を知り尽くした岡っ引きが、地域の治安を守る最前線として信頼を集めていったのです。

岡っ引きの役割と身分構造

岡っ引きは「町の目」として機能し、地元民の信頼を得ながら事件解決を支援しました。彼らは奉行所直属ではなく、同心の指揮下で働く下請け的存在でした。

しかしその役割は単なる下働きにとどまらず、現場の最前線で情報収集や捜査を担う“実動部隊”として不可欠な存在でした。

岡っ引きは町に精通しており、どの店の誰が何をしているか、どの路地が危ないかまで把握していました。事件が起きると真っ先に動くのは彼らであり、時には奉行所の命令を待たずに現場へ駆けつけることもありました。

また、捕物道具の扱い方や尋問の心得など、独自の技能を磨く者も多く、経験豊富な岡っ引きは「半ば公的な警察官」として一目置かれていたのです。

さらに、身分的には町人であっても、地域では強い発言力を持ち、与力や同心と町民の間を取り持つ“橋渡し役”としても機能していました。

同時代の「与力」「同心」との関係

与力や同心が武士階級の“頭脳”なら、岡っ引きは“足と耳”。現場を駆け回り、情報を集めることで、官民連携の礎を築いたのです。

彼らは与力や同心の指示を受けながらも、実際の行動においては高い自主性を発揮していました。岡っ引きが集めた情報は、事件の裏にある人間関係や地域事情を理解する上で欠かせないものであり、与力や同心はそれを分析して方針を決定していました。

この関係は、一方的な上下関係というよりも“共存”に近く、互いの役割を補完し合う信頼関係によって支えられていたのです。

また、岡っ引きが市民との橋渡しを担うことで、武士階級が直接接しづらい庶民層の声を奉行所に届けることができました。

つまり、与力・同心と岡っ引きは、理論と実践、支配と共感という二つの要素を結びつけるパートナーシップを築いていたといえるでしょう。

岡っ引きが活躍できた“成功法則”

岡っ引きの活躍を支えたのは、武力でも地位でもなく「信頼関係」でした。彼らは地域の人々と日々関わりながら、自然と情報を収集していました。

誰が怪しいか、どんな噂が流れているか――それらを把握できたのは、普段からの付き合いの賜物です。

また、規律を守りながらも義理人情を重んじる姿勢が、人々からの支持を集めました。

ここには、現代の職場や地域社会にも通じる“リーダーの本質”が隠されています。

信頼こそ最大の武器:住民との密なつながり

岡っ引きは町人同士の信頼を大切にし、普段から挨拶や世間話を欠かさなかったといいます。

地道な人付き合いこそ、いざという時の情報源となりました。さらに、彼らは単なる世間話の中からも重要な手がかりを見つけ出す洞察力を持っていました。

店先での何気ない会話、祭りや井戸端で交わされる噂話――そうした日常の中にこそ、事件の兆候が潜んでいたのです。岡っ引きはそれを敏感に察知し、言葉の裏に隠れた真実を読み取る訓練を重ねていました。

また、地域の行事や助け合いの場にも積極的に顔を出し、町人たちから「頼れる存在」として信頼を集めていきました。

こうして築かれた人間関係の網が、事件解決だけでなく、未然防止にもつながったのです。信頼は一朝一夕で得られるものではなく、日々の誠実な対応と相手を思う姿勢があってこそ成立する。

岡っ引きはまさに、その生きた見本だったのです。

情報網の構築術:噂・人脈・現場観察

現代のSNSのように、口コミやつながりを活かして情報を集めていました。観察眼とネットワーク力が、事件解決の鍵でした。さらに、岡っ引きは情報の正確性を見極めるために、複数の情報源を照らし合わせて検証する慎重さも持っていました。

表の噂だけでなく、裏のつながりにも気を配り、町の裏事情を読み解く洞察力を磨いていたのです。時には市場の行商人や長屋の世話役、旅籠の女将など、さまざまな立場の人と関係を築き、日常会話の中から重要な情報を引き出していました。

また、現場観察にも優れており、足跡の向きや戸の開閉、灯りの明滅といった細かな変化にも敏感に反応していました。まさに人脈と観察力の両輪で、事件の真相へと迫っていったのです。

規律と義理人情の両立:私利私欲を抑える倫理観

どんなに情報を持っていても、誠実でなければ人はついてきません。岡っ引きは常に公平さを意識し、義理を大切にしていました。さらに、岡っ引きの中には、どんなに誘惑や利得があっても私情を挟まず、真実を見極める冷静さを保つ者が多くいました。

彼らは、正義感と人情のバランスを取りながら行動することの難しさを理解し、それでも信念を貫く姿勢を崩さなかったのです。また、報酬よりも「町の平和」を優先する精神を持ち、時に危険を顧みず事件の解決にあたる者もいました。

こうした倫理観が、町人たちからの深い尊敬を集め、岡っ引きという存在を単なる治安維持者ではなく“信頼の象徴”へと押し上げたのです。

義理を守りながらも柔軟に判断し、私利私欲を抑え続ける姿は、まさに江戸の社会が求めた理想の人間像といえるでしょう。

岡っ引きのリアルな活動と日常

岡っ引きの仕事は、派手な捕物だけではありません。むしろ、日々の地道な聞き込みや巡回こそが本質でした。地域の中で小さな異変を見逃さず、人の動きや空気の変化を感じ取る。

その積み重ねが、犯罪の芽を摘むことにつながりました。今でいえば、コミュニティの“防犯リーダー”のような存在です。

彼らの働きぶりを知ることで、私たちは「現場で信頼を得る力」を学ぶことができます。

巡回・張り込み・聞き込みの実態

夜道を歩き、店先を見回り、住民の噂話を聞く。地道な聞き込みが、情報網を築く原点でした。さらに岡っ引きは、夜明け前から町を巡回し、通りの静けさや足跡の残り方から異変を感じ取るなど、細やかな観察を怠りませんでした。

昼は店先で商人や職人と立ち話をしながら情報を集め、夜は飲み屋や風呂屋で耳を澄ませる。そうして得られた小さな断片を積み重ね、全体像を描き出していったのです。

また、張り込み中には寒さや眠気との戦いもありましたが、町の安全のために決して手を抜くことはありませんでした。

時には何日も同じ場所に通い、わずかな動きから事件の兆しをつかむこともあったといいます。岡っ引きの活動は、

まさに「足で稼ぐ調査」の連続であり、その粘り強さと忍耐こそが、江戸の治安を守る礎となっていたのです。

犯人捕縛までの流れとチームワーク

岡っ引き一人で事件を解決するわけではなく、手下(下っ引き)との連携が不可欠でした。役割分担と即応力が命でした。

実際の捕物は、周到な準備と綿密な打ち合わせのうえで行われました。岡っ引きが全体の指揮を執り、下っ引きたちは監視や包囲、逃走経路の確保などを担当します。相手の性格や行動パターンを読み、タイミングを合わせて一気に取り押さえる。時には町の住民に協力を仰ぎ、路地や屋根を利用した追跡劇も繰り広げられました。

捕物には危険が伴い、油断すれば命を落とすこともありましたが、互いの信頼と連携によって多くの事件が見事に解決されたのです。岡っ引きたちは、ただ力任せに捕まえるのではなく、無駄な争いを避けながら迅速に行動することを重視していました。

そのためには、チーム全体が一体となり、阿吽の呼吸で動くことが不可欠だったのです。

市民との情報共有と協力体制

「見たことを報告する」「怪しい人物を知らせる」など、市民の協力を得るために信頼構築を怠りませんでした。さらに、岡っ引きは日常的に町民との交流を重ね、情報共有の仕組みを自然に作り上げていました。

たとえば、井戸端や長屋の寄り合いでは、些細な異変や不審な動きを話題にし、そこから得た情報を整理して奉行所へ報告する役割も担っていました。町人にとっても岡っ引きは「近所の頼れる相談役」であり、問題が起きたときに最初に相談できる存在だったのです。

また、報告を受けた岡っ引きは一方的に指示を出すのではなく、相手の話を丁寧に聞き、感謝を伝えることで「次も協力したい」と思わせる信頼の連鎖を築きました。

こうした双方向の協力体制が、江戸の町全体をひとつの“防犯ネットワーク”へと成長させたのです。

伝説の岡っ引きたちとその逸話

江戸の岡っ引きたちは、時にヒーローとして語り継がれてきました。なかでも有名なのが「銭形平次」や「長谷川平蔵」などの名岡っ引きたち。

実在の人物をモデルにしたとされる彼らの物語には、義理と人情、そして洞察力が息づいています。人気の理由は、単なる強さではなく「人を救う正義」を貫いた姿勢。

ここには、現代でも通じる“信頼されるリーダーの条件”が凝縮されています。

名岡っ引き「銭形平次」「長谷川平蔵」らの実像と伝承

銭形平次は、投げ銭の名人として知られる一方、民の声に耳を傾ける温かい人物でした。困窮する人を見れば手を差し伸べ、罪を犯した者にも再起の道を与えるなど、情け深い面が数多く語り継がれています。

また、彼の冷静な判断力と観察眼は卓越しており、どんな難事件も真実を見抜く“人間洞察の達人”として庶民から尊敬を集めました。一方、長谷川平蔵(鬼平)は、悪を許さずとも情を忘れない奉行として描かれています。

彼は犯罪者をただ罰するのではなく、その背景にある貧困や人間の弱さにも目を向け、改心の機会を与えるなど、温かみのある裁きを行いました。鬼のように厳しい一面と、仏のような優しさを併せ持つその姿勢は、まさに理想のリーダー像といえるでしょう。

二人の生き様は、正義とは単なる力ではなく、人を思いやる心の中に宿るものだという教訓を今も私たちに伝えています。

市民に愛された理由

庶民の味方として、困っている人の相談にも乗り、寄り添う姿勢が人気を集めました。時には悪人を諭して改心させることも。

さらに、岡っ引きは単に事件を解決する存在ではなく、町の人々の心の支えとして信頼されていました。貧しい家の子どもに食べ物を分け与えたり、揉め事を仲裁して円満に収めたりと、人情味あふれる対応で人々に安心感を与えたのです。

また、庶民の暮らしに深く関わり、日常の小さな悩みや困りごとに耳を傾ける姿勢が、多くの人々の共感を呼びました。悪事に手を染めた者に対しても、一方的に罰するのではなく「なぜそうなったのか」を聞き出し、道を正す助言をすることもありました。

こうした“情と正義の両立”こそが、岡っ引きが市民から厚く慕われた理由であり、江戸の町における精神的な柱でもあったのです。

彼らの行動から学べる“信頼と義の哲学”

岡っ引きの正義は「法律」ではなく「人の道」。義理人情を忘れずに行動する姿は、現代社会にも通じる普遍的な美徳です。

彼らの行動は、単なる善悪の判断を超えた“人としての誠実さ”を示しています。たとえば、法の網をくぐるような軽犯罪であっても、人を傷つける心がそこにあれば厳しく戒め、逆に罪を犯しても悔い改める者には温かく手を差し伸べました。

その柔軟な価値観こそが、真の正義を生む源泉だったのです。また、岡っ引きは常に「人の痛みを理解する目線」を持ち、自分の利益よりも町全体の調和を優先しました。彼らが築いた信頼は、言葉ではなく行動によって裏付けられたものであり、義理人情に基づいた誠実な生き方が人々の心を動かしていったのです。

この“信頼と義の哲学”は、現代社会においても、人間関係の根底を支える最も重要な教訓として受け継がれています。

岡っ引きから学ぶ現代のリーダー論

もし岡っ引きが現代に生きていたら、きっと“地域のファシリテーター”や“現場型マネージャー”として活躍していたでしょう。

変化の多い時代に必要なのは、柔軟さと信頼を両立できるリーダーです。岡っ引きの哲学を現代風に読み解くことで、チーム運営やコミュニティ作りのヒントが見えてきます。

地域・会社・SNSコミュニティにおける信頼構築

人と人との距離が遠くなった現代だからこそ、“小さなつながり”を丁寧に育てることが求められます。オンライン化が進む社会では、顔を合わせなくても協力し合う場面が増え、信頼の築き方も変化しています。岡っ引きのように、日々の小さなコミュニケーションを重ねて相手の心を理解する姿勢が、今こそ重要になっています。

たとえば、会社では上司と部下の関係、地域では近隣との支え合い、SNSでは共感を軸とした交流――それぞれに“人との距離感”を意識した対応が欠かせません。信頼は一度築けば終わりではなく、日常的なやりとりを通して少しずつ育てていくもの。

岡っ引きが日常の中で培った「相手を観察し、丁寧に接する姿勢」は、現代社会でも変わらない信頼構築の基本なのです。

変化に対応する柔軟さ

状況に応じて対応を変え、失敗を恐れずに挑戦する姿勢は、岡っ引きの行動哲学にも通じます。江戸の時代においても、予期せぬ事件や人の思惑が入り乱れる中で、岡っ引きは常に冷静に状況を読み取り、臨機応変に動く力を発揮していました。

急な依頼や突発的な事件にも柔軟に対応し、時には自らの判断で行動を起こすこともあったといわれます。そのためには、情報を鵜呑みにせず、自分の目で確かめる慎重さと度胸が必要でした。現代社会でも同じように、変化を恐れずに試行錯誤を重ねることが重要です。

失敗は決して終わりではなく、次の成功へのプロセス。岡っ引きのように、一歩を踏み出す勇気と、状況に合わせて柔軟に考える力を持つことが、リーダーや社会人としての成長につながるのです。

義理と人情のバランスを取るマネジメント

冷たいルールだけでは人は動かない。共感と信頼をもって導くリーダーこそ、真の実力者です。さらに、組織やチームをまとめるうえで重要なのは、ルールと柔軟さをいかに両立させるかという点です。岡っ引きのように、人の心の機微を読み取りながらも、公平さを忘れずに判断を下す力が求められます。

たとえば、厳しく叱る場面でも、相手を尊重する言葉を添えるだけで信頼関係は保たれるもの。人を動かすのは恐怖ではなく、理解と敬意なのです。また、義理を重んじつつも、時には既存の慣習に縛られない柔軟な対応を取ることで、組織全体の士気を高めることができます。

現代のリーダーもまた、数字や効率だけでなく、人情を汲み取る感性を持つことで、真に強いチームを築けるのです。

まとめ|“人を信じ、人に信じられる力”こそ成功の鍵

岡っ引きの物語には、現代の私たちが忘れかけている大切な価値観が息づいています。権力ではなく信頼。命令ではなく共感。人と人との絆を重んじ、義を貫いた彼らの姿は、ビジネスや日常にも通じます。

さらに彼らの生き方からは、互いに助け合い、誠実さをもって人と向き合う重要性が浮かび上がります。岡っ引きは、損得ではなく「正しいこと」を軸に行動し、周囲の信頼を積み重ねてきました。その姿は、現代社会のリーダーシップやチームワークにも通じ、困難な状況でも人の心をつなぐ指針となります。

また、岡っ引きの哲学は、競争や効率を重視しすぎる現代において“人間らしさ”を取り戻すヒントにもなります。

今こそ、江戸の知恵を現代に活かすときです。私たち一人ひとりが“岡っ引きの精神”を持てば、どんな時代も安心して暮らせる社会を築けるはずです。

相手を思いやり、信頼の輪を広げていくことこそが、真の強さであり、これからの時代を生き抜く力なのです。