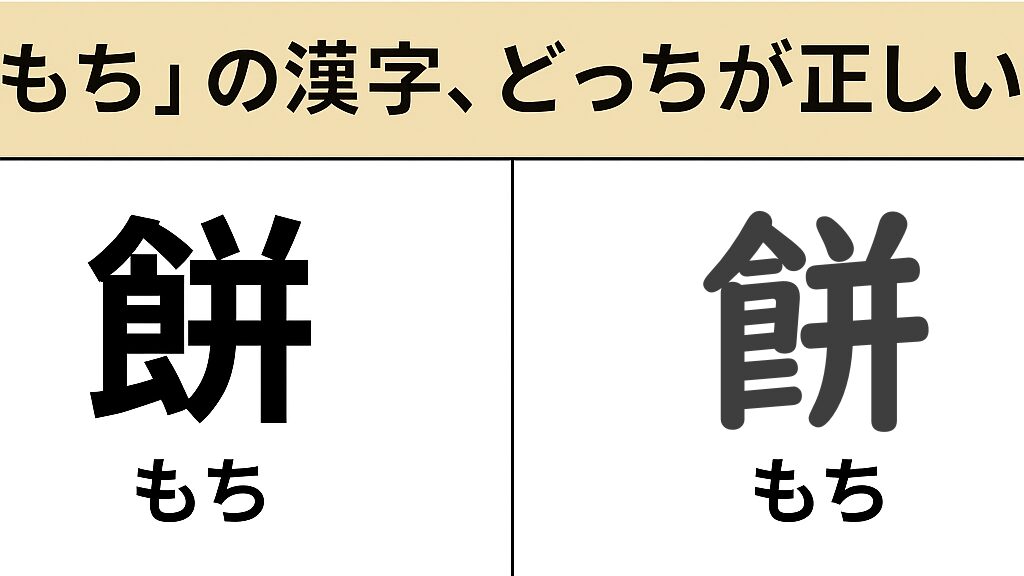

「『餅』と『餠』、結局どっちが正しいの?」。

そんな疑問を一度は持ったことがありませんか?。

お正月の年賀状やお菓子のパッケージ、あるいは雑誌の文字を見て「え、同じ“もち”なのに形が違う…?」と戸惑った人も多いはずです。

実は、その違いは単なる誤字ではなく、フォントや字体のルールに隠されたものなんです。

そして大事なポイントは「どちらも正解」だということ。

つまり、安心して「餅」を使ってもいいし、「餠」を見かけても慌てる必要はありません。

本記事では「もち」の漢字の違いをわかりやすく整理しながら、どう使い分けるのがベストなのかを丁寧に解説していきます。

フォントによる見え方の違いや、歴史的な背景、公的文書やSNSでの使い分けまでカバーしているので、読んだあとには「もう迷わない!」と思えるはずです。

文字に自信が持てると、ちょっとした文章もより楽しく書けるようになりますよ。

1. まず知っておきたい!「餅」と「餠」はどちらも正しい理由

漢字の「もち」を書こうとしたときに「餅」と「餠」、どっちを使えばいいの?と迷った経験はありませんか?。

一見すると似ている二つの漢字ですが、実はどちらも正しいと言える理由があります。

公的な文書では「餅」が使われますが、古い文献や一部のフォントでは「餠」が登場することも。

だからこそ混乱しやすいんです。

ここではまず「餅」と「餠」の見た目や意味をざっくり比べてみましょう。

さらに、なぜどちらも“正解”とされるのかをわかりやすく解説していきます。

「餅」と「餠」の違いに気づいた瞬間

年賀状を見ていて「ん?『餠』って、これ『餅』と違うの?」と、ふと違和感を覚えたこと、ありませんか?

印刷された文字が、いつも見慣れている「餅」と少し違って見える。その違和感、気のせいではありません。

実際、世の中には「餅」と「餠」の両方が存在し、同じ「もち」という意味を持つ漢字として使われています。

「えっ、じゃあどっちが正解なの?」と戸惑うのも無理はありません。

見た目が違う理由は“フォント”だった?

最大のカギは「フォント」です。

たとえば、同じ「餅」という漢字でも、游明朝体・教科書体・行書体など、フォントによって見た目が変わるのです。

- 游明朝体:「餅」の「食偏」の下が横線2本で直線的

- 教科書体:「食」の字にそっくりの形で、くねっとした曲線が多い

- 行書体:「餠」に近く、手書きの味がある崩し字風

つまり、「餅」と「餠」は実は同じ文字を、別のフォントで表現しただけ。

漢字としての意味はまったく同じで、「これは誤字だ!」と慌てる必要はありません。

文化庁の見解:「どちらも正解」でいい理由

さらに心強いのが、文化庁が公表している「常用漢字表」です。

この中で「餅」は常用漢字として正式に登録されており、その隣に【許容字体】として「食」の形が異なるパターン(つまり「餠」)も併記されています。

要するに、**印刷や手書きで見た目が違っても、それは「許容される違い」**ということ。

「正しいか・間違いか」ではなく、「両方とも正しい」んです。

2. なんでこんなに違うの?「食偏」の形のひみつ

「餅」と「餠」を見比べていると、食偏の部分の形が微妙に違うことに気づきませんか?。

実はこの違い、誤字や印刷ミスではなく、フォントや書体によって現れる自然な差なんです。

明朝体や教科書体など、使う書体によって同じ漢字でも見た目が大きく変わるのが日本語の面白いところ。

ここでは「にくづき型」と「つちへん型」と呼ばれる二つの食偏の違いについて詳しく見ていきます。

さらに、書体ごとの特徴を比較しながら「なるほど!」と納得できるように整理していきます。

「食偏」が「つちへん」っぽく見える理由

「餅」の左側、「食偏」の部分が「つちへん」みたいに見える。これ、地味に気になりますよね。

「え、これ“食”じゃないの?“土”と間違ってない?」と心配になるほど似ているケースもあります。

実はこれ、間違いではありません。

印刷や表示で使われるフォントによる見た目の違いなんです。

具体的には、明朝体などの印刷向けフォントでは、視認性を高めるために「食偏」の下の部分が簡略化されて、横棒が二本に整えられていることが多い。

これが結果的に「つちへん」っぽく見えるわけです。

明朝体・教科書体・行書体でどう変わる?

ここでちょっとフォントの違いを比較してみましょう。

| フォント | 食偏の形 | 見え方の特徴 |

|---|---|---|

| 明朝体(游明朝など) | 横棒2本、直線的 | 「つちへん」っぽく見える |

| 教科書体 | 「食」に近い形 | 手書きに忠実、崩れが少ない |

| 行書体 | 曲線多め、柔らかい印象 | 「餠」に近く見えることも |

フォントはただの「見た目の違い」だけど、そこから感じる印象は意外と大きい。

特に年賀状や案内状など、印刷物では「餠」のように見える文字が多いので、違和感を覚える人が出てくるんですね。

手書きの場合はどっちで書けばいい?

では、手書きで「もち」を書くときはどうすればいいのでしょう?

文化庁の「常用漢字表」では、「餅」の標準形として、食偏の下が横棒二本のスタイルを採用しています。

でもその隣に、「食」の字そのままの形も【許容字体】として認められているんです。

つまり、

- 学校のテスト → どちらも正解(明確に誤りにはならない)

- 公的文書 → 明朝体で印刷される場合が多く、横棒2本タイプが主流

- 手書き → 自分が書きやすい形でOK(崩しすぎなければ)

と考えて大丈夫です。

迷ったら「文化庁がOKって言ってるから大丈夫」と覚えておきましょう。

手書きの自由度って、意外と高いんです。

3. 右側も違うってホント?旧字体と新字体の関係

漢字の形には必ず歴史的な背景があります。

「餅」と「餠」も例外ではなく、それぞれに時代ごとの使われ方があります。

戦前までは「餠」が一般的でしたが、戦後の漢字政策で「餅」が標準となりました。

それでも旧字体としての「餠」も完全には消えず、今でも文献やフォントの中で生き続けています。

ここでは常用漢字と旧字体の関係や、当用漢字に「餅」が選ばれた理由をたどりながら、文字が歩んできた歴史を解説します。

「餠」の右側、「并」が縦割れしてる?

「餅」と「餠」を比べて、「あれ、右側も違う?」と気づいたあなた。鋭いです。

実は「餠」の右側にある「并(ならぶ)」の部分が、縦にパックリ割れたように見えることがあります。

これ、間違いではなく、旧字体と新字体の違いなんです。

- 「餠」→ 昔の字(旧字体):旁(つくり)の「并」が複雑な構造

- 「餅」→ 現在使われる字(新字体):旁がシンプルに

戦前までは「餠」が一般的でしたが、戦後の漢字整理により、「餅」が正式に採用されるようになりました。

なぜ旧字体から「餅」へ切り替わったのか

日本では、1946年に「当用漢字表」が発表され、日常生活で使う漢字を減らすとともに、字体も簡略化される方向で見直されました。

「餠」もその対象になり、「餅」というシンプルな形が選ばれたのです。

理由は明快で、「書きやすく、読みやすく、覚えやすい」から。

現代ではこの「餅」が常用漢字として定着しています。

けれど、「餠」が間違いかというと、決してそんなことはありません。

古い文献や筆文字、伝統的な表記などでは、いまも立派に活躍中です。

検定や学校での注意点は?

さて、実際のところ「餠」を使っても減点されないのか?という疑問。

これについては少し注意が必要です。

- 学校の作文・漢字テスト:多くの場合、常用漢字である「餅」が求められるが、「餠」も誤字として扱われることは少ない(先生の判断次第)

- 漢字検定(漢検):旧字体での解答は「誤り」とされる。つまり「餠」はアウト!

漢字検定のような厳格な基準が求められる場では、「旧字体NG」のルールが明確に存在します。

これは、「学」ではなく「學」、「楽」ではなく「樂」と書いた場合と同じ扱いです。

「通用字体」ってなに?

この背景には、「通用字体(つうようじたい)」という考え方があります。

要は、「今後、誰が見てもわかりやすい形に統一していこう」という国の方針です。

たくさんの字体が混在すると、教える側も覚える側も大変。

だからこそ、日常生活では「餅」を使うのがベターだとされているのです。

4. 「餅」と「餠」どっちを使えばいい?場面ごとの使い分けガイド

「正解はどっち?」という疑問にたどり着いたときに一番気になるのは、実際の使い分けですよね。

学校や役所に出す公的文書では「餅」を選ぶのが基本です。

一方で、日常的な会話やSNSなら、ひらがなの「もち」を使った方がやわらかく伝わります。

そして「餠」も旧字体として認められているので、誤りではありません。

ここでは学校や公的文書でのルールと、ブログやSNSなどカジュアルな場面での選び方を具体的に解説していきます。

「どっちも正しいのはわかった。でも実際に使うとき、どっちを選べばいいの?」

——ここが一番の悩みどころですよね。安心してください。用途別に整理すれば、使い分けは思ったよりシンプルです。

学校や公的文書では「餅」が安心

本や雑誌、チラシなどを見ていると「餅」と「餠」が混在していて「あれ?」と感じることがあります。

でも、それは単なるフォントの違いにすぎません。

大切なのは意味が同じであることを理解すること。

そして、自分で文章を書くときには迷わないように基準を持っておくことです。

ここでは印刷物での見え方の違いや、デジタル環境でのフォント依存による揺れについて解説します。

まず結論から言うと、迷ったら「餅」を選ぶのが正解です。

理由は単純。文化庁が定める「常用漢字表」に載っているのが「餅」だからです。

- 作文やレポート → 「餅」で統一すれば◎

- 官公庁の書類やビジネス文書 →「餅」以外は避けましょう

- テストや受験 →「餠」は減点の対象になる可能性も

つまり、“フォーマルな場面”では、あえて冒険せずに「餅」にしておけば、誤解や減点の心配はありません。

SNSやブログでは「もち」や「餠」もアリ

一方で、SNSやブログなど、個人の発信の場では少し自由に考えてOKです。

- ひらがなで「もち」と書く → 親しみやすく、読みやすい

- あえて「餠」と書く → レトロ感・こだわり・筆文字のような印象に

文章のトーンやターゲット読者に合わせて選べば、それぞれに味が出ます。

たとえば、「和風スイーツ紹介のブログ」であえて「餠」を使えば、ちょっと風情のある雰囲気になりますよね。

ただし、読み手が混乱しない範囲で使うのがマナーです。

印刷物やフォントで見かける違い、どう対応する?

そしてもう一つの「よくある疑問」がこれ:

年賀状の名前に「餠」って書いてあったけど、変換ミスじゃないの?

答えは「いいえ、それフォントのせいです」。

年賀状ソフトや古いパソコン、特殊なフォント(行書体や楷書体など)を使うと、表示される「餅」が「餠」のように見えることがあります。

これは誤字ではなく、字体(デザイン)の違いにすぎません。

ですから、受け取ったときも「間違ってる!」と決めつけず、「あ、フォントだな」と受け止めればOK。

気になる場合は、印刷前にフォント設定をチェックしておくと安心です。

5. 迷わないために!「もち」の漢字、こう覚えよう

結局のところ「餅」も「餠」も正解です。

ただし現代では「餅」を使うのが無難で安心です。

でも柔らかさを出したいなら「もち」と書くのも大正解。

一番大事なのは読みやすさと伝わりやすさです。

ここではどれを使っても大丈夫だという安心感をベースに、シーンに応じた選び方をまとめます。

そして最後に「迷ったら読みやすさ重視でOK」という覚え方をお伝えします。

ここまで読んでくれたあなたは、もう「餅」と「餠」の違いで迷うことはありません。

とはいえ、日常でサッと判断するためには、シンプルな覚え方を持っておくのが一番です。

「餅」=常用漢字、「餠」=旧字体という基本ルール

まず大前提として、

- 「餅」 → 現代で正式に使われる常用漢字(明朝体がベース)

- 「餠」 → 昔使われていた旧字体。書道や古文書、特定のフォントで見かける

と覚えておきましょう。

テスト・公式書類・提出物など、正確性を求められる場面では「餅」が鉄板。

一方、「餠」は雰囲気を出したいときや、フォントが勝手に変えてくるときの“見た目違い”と考えればOKです。

フォントや文脈に応じて柔軟に使おう

「餠」をあえて使うことで、文章に“和”の趣を足したり、温かみを出すこともできます。

たとえばこんな場面:

- 書道作品で風情を出したいとき

- 和菓子店のメニューやパッケージ

- お正月や和文化イベントの案内

ただし、“オシャレ”を狙いすぎて読み手が戸惑ってしまっては逆効果。

TPOと読み手への配慮が何より大切です。

最終的には「読みやすさ」を優先しよう

「漢字」は美しくて奥深い反面、使い方を間違えると誤解や違和感を生んでしまうことも。

だからこそ、迷ったときは——

その場で一番“読みやすい”ものを選ぶ

というルールを覚えておけば、どんな場面でも失敗しません。

- 公式な場 → 「餅」

- カジュアルな場 →「もち」や「餠」も可

- 表示の揺れ → 気にしすぎないでOK!

「どっちが正解?」ではなく、「どっちも正解。でも、どう使うかはセンスと心配り次第」。

そう思えたら、あなたはもう“漢字の達人”です。