カメムシは「触ると臭い」というイメージが強く、多くの人が嫌う虫のひとつです。

特に秋口になると家の中やベランダに侵入してきて、洗濯物や部屋の中で見かけることも珍しくありません。最近ではニュースでも「カメムシ大量発生」と話題になるほどで、地域によっては深刻な被害を受けている家庭もあります。

そんな中でよく聞かれるのが「緑のカメムシと茶色のカメムシ、どっちが臭いの?」という疑問です。実際、見た目は違うけれど臭いに差があるのか、気になりますよね。本記事ではその結論を最初に提示しつつ、臭いの正体や個人差の理由、寄せ付けないための工夫や駆除の仕方まで詳しく解説していきます。

さらに、大量発生した場合の対策や専門業者に頼むべきシーンまで網羅しているので、読んだ後には「もうカメムシに悩まされない」ための実践的な知識が得られるはずです。

結論|緑と茶色どっちが臭い?

まず気になる「臭さの違い」について結論からお伝えします。

実は、緑のカメムシ(ツヤアオカメムシなど)と茶色のカメムシ(クサギカメムシなど)の臭い成分はほとんど同じで、大きな違いはありません。

強烈に感じるかどうかは、種類の差というよりも人間側の嗅覚の個人差や、虫が放出する量による違いが大きいのです。

ただし、地域によって多く見られる種類が異なるため、「緑はあまり臭わない」「茶色は特に臭い」といった印象が生まれやすいのも事実。結局のところ「どちらも十分臭い」というのが正直な答えです。

この章では、臭いの強さの違いがどう感じられるのか、そして地域差や個人差の要因を整理して解説します。

臭いの強さに違いはあるのか?

カメムシの臭いは、分泌液に含まれるアルデヒド類が主な原因で、種類によって微妙に成分構成や濃度は違うとされています。

ただし、多くの研究や実際の体験談によると、緑と茶色のカメムシの間に「はっきりと分かるほどの強弱の差」は見つかっていません。どちらも人間にとっては十分に強烈で不快な刺激臭を持っており、差を感じる場合はむしろ個々人の嗅覚の鋭さや体調、あるいは虫が出した量の違いによるものが大きいと考えられます。

例えば、同じ緑のカメムシでも体格や成長段階によって臭いの強さが違ったり、茶色の個体でも刺激を受けた際の分泌量によって臭い方が変わることがあります。

さらに、風向きや湿度、室内か屋外かといった環境条件によっても臭いの広がり方は大きく左右されます。

つまり、緑か茶色かという単純な分類よりも、状況や条件による差のほうが実際には大きく、結果的に「緑が臭い」「茶色が臭い」といった印象が強調されやすいのです。

地域による発生傾向と種類

北陸や東北では茶色のクサギカメムシが多く発生し、特に農村部や山間部では毎年のように被害が報告されています。

一方、西日本では緑のツヤアオカメムシが広く見られ、都市部のベランダや庭先でも頻繁に目にすることができます。

こうした地域差は、気候や植生の違いが大きく影響しており、寒冷地では茶色、温暖地では緑が優勢になる傾向があるのです。

また、発生する季節やその年の気候条件によっても状況は変化し、暖冬の翌年には茶色が一気に増えることがあれば、夏が長く暑い年には緑の個体が大量に確認されることもあります。

こうした背景から、住んでいる場所や環境によって「緑のほうが臭い」「茶色のほうが強烈だ」といった印象が強まり、地域ごとの口コミや体験談が臭いの評価に影響を与えているのです。

さらに、農業地域では農作物への被害とあわせて「臭い=厄介」というイメージが強調されやすく、都市部では洗濯物に付着するトラブルから「臭いに敏感になる」ケースが増えています。

においの感じ方に個人差がある

嗅覚の敏感さや、過去の経験によって「臭い」と感じる度合いは大きく変わります。特に子どもや女性は強く感じやすい傾向があり、同じ状況でも「耐えられないほど臭い」と訴える人がいる一方で、「それほど気にならない」という人も少なくありません。

これは嗅覚受容体の個人差や、体調・ストレス状態、さらにはそのときの環境条件によっても影響を受けるためです。例えば、風邪をひいて鼻が詰まっていると臭いを感じにくくなりますし、妊娠中の女性はホルモンの影響で嗅覚が敏感になり、普段以上に臭いを強烈に感じることがあります。

また、過去にカメムシの臭いで強い不快感を覚えた経験があると、その記憶がトラウマのように作用し、次に嗅いだときにさらに強烈に感じやすくなることもあります。

逆に、農家や自然の多い地域で長年生活している人はカメムシに慣れてしまい、臭いをあまり気にしないケースもあります。

このように、臭いの感じ方は単なる生理的な反応だけでなく、心理的・環境的な要因も組み合わさって決まるため、個人差が非常に大きいのです。

カメムシの生態と種類の違い

カメムシの臭いを理解するには、まず生態や種類を知っておくことが大切です。日本だけでも100種類以上のカメムシが生息しており、見た目や大きさ、発生時期もさまざまです。

代表的なのが「緑のカメムシ」と「茶色のカメムシ」ですが、実際にはもっと細かく分類されています。たとえば緑色のカメムシは光沢があり、植物の汁を吸って成長する種類が多い一方、茶色は越冬して春に大量発生する傾向が強く、農作物に深刻な被害を与えるケースもあります。

自宅周辺でよく見かける種類を把握しておくことで、発生時期の予測や対策もしやすくなります。

この章では、緑と茶色の代表的な種類を挙げ、それぞれの特徴や生活習性を紹介していきます。

緑のカメムシの特徴(ツヤアオカメムシなど)

緑色のカメムシは鮮やかでツヤがあり、葉や果実を好んで吸汁する習性があります。特にツヤアオカメムシは光沢のある明るい緑色をしており、見た目は一見美しいのですが、その実害は少なくありません。

農作物では稲や大豆、果樹の果実などを加害し、品質低下や収穫量減少を引き起こすことがあります。都市部でも公園や庭木に集まりやすく、ベランダの植木鉢や洗濯物につくケースがよく見られます。

洗濯物に付着したまま取り込むと、衣類に強烈な臭いが残るだけでなく、刺激を受けて分泌液を出すことがあり、生活上の不快感が増します。

また、緑のカメムシは活動的で飛翔力も高いため、室内に入り込みやすいのも特徴です。窓や網戸に寄ってくることも多く、特に秋口から初冬にかけては暖かい住居に侵入しようとするため、家庭内で見かける機会が増えます。

さらに、繁殖力も旺盛で、短期間に数が増えやすい点も厄介な特徴です。

つまり緑のカメムシは「都市部でも身近に遭遇しやすく、農業から日常生活まで幅広く被害をもたらす存在」であるといえるでしょう。

茶色のカメムシの特徴(クサギカメムシなど)

茶色いカメムシは越冬性があり、寒い季節になると暖を求めて家の中に侵入するケースが多く見られます。

特に窓枠や屋根裏、外壁の隙間などから入り込み、冬の間じっと潜んで春になると再び活動を始めます。こうした習性のため、秋から冬にかけて一気に数が増えたように感じられることも少なくありません。

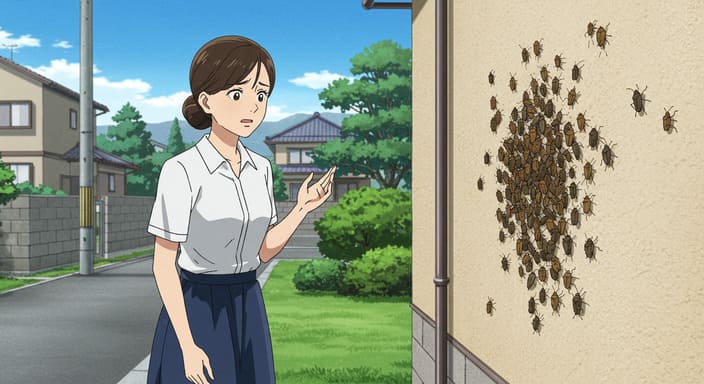

農作物への影響も非常に大きく、果樹園のリンゴやナシ、大豆や稲などに群がり、収穫量や品質を著しく下げることがあります。実際、農家にとっては深刻な害虫であり、防除のために多くの時間とコストがかかる存在です。

また、茶色のカメムシは緑の個体に比べて体がやや大きめで、動きも遅いため、家の中で目につきやすいという特徴もあります。

さらに、大量発生すると外壁一面にびっしり張り付くほどになることもあり、景観上の不快感も大きいといえます。

こうした点から、茶色のカメムシは「冬場に家庭内に侵入しやすく、農業にも深刻な被害を及ぼす厄介な存在」として知られています。

日本でよく見られる代表的な種類

ツヤアオカメムシ、クサギカメムシのほかにも、アオクサカメムシやマルカメムシなど、多くの種類が家庭や畑で確認されています。

アオクサカメムシは青緑色で比較的大型、果実を好んで吸汁するため、農業被害が広く報告されています。

マルカメムシは非常に小型で丸みを帯びた形が特徴的ですが、集団で家屋の壁や網戸に張り付くため、不快害虫として嫌われがちです。

また、トゲカメムシやホソヘリカメムシといった種類もおり、これらは畑や果樹園で目にすることが多く、農作物への被害が深刻です。地域によって主に発生する種類は異なりますが、いずれも生活環境や農作物と密接に関わっており、遭遇する可能性は全国的に高いといえます。

特に都市部ではアオクサカメムシやマルカメムシ、農村部ではクサギカメムシやホソヘリカメムシといったように、生息環境によって種類の分布が変わるのも特徴です。

カメムシが臭いを出す仕組み

なぜカメムシはあんなにも強烈な臭いを出すのでしょうか。実はこれは「外敵から身を守るための防御機能」です。敵に襲われた際に臭いを放つことで、鳥や小動物を遠ざける役割を果たします。

臭いの正体は、分泌腺から出るアルデヒド類やケトン類といった揮発性物質で、人間の嗅覚には刺激臭として強烈に感じられます。

衣類や家具につくと臭いがなかなか取れず、日常生活に支障をきたすこともあるため、厄介です。

この章では臭いの成分や人が強烈に感じる理由、そして付着してしまったときの対処法を具体的に解説します。

臭いの成分と危険性

カメムシの分泌物は刺激臭があるものの、人体に大きな害は基本的にはありません。しかし、その成分にはアルデヒド類やケトン類など揮発性の強い化合物が含まれており、皮膚や粘膜に触れると強い刺激を感じることがあります。

特に目や口に入ると炎症を起こすことがあり、結膜炎や口腔内の違和感などを引き起こすケースも報告されています。

さらに、敏感肌の人や小さな子どもは赤みやかゆみなどの軽い皮膚炎を起こすことがあるため注意が必要です。

また、衣類や布団に付着した場合は臭いが長時間残り、日常生活に大きな不快感を与える要因となります。

人体への致命的な危険はないものの、こうした刺激性や生活環境に残る悪影響を考えると、決して軽視できる存在ではありません。

したがって、直接触れたり吸い込んだりしないよう十分に注意し、処理の際には手袋やマスクを使うと安心です。

なぜ人間に強烈に感じるのか

アルデヒド類は嗅覚を強く刺激する性質があり、少量でも「耐えられないほど臭い」と感じやすいのです。

さらに、人間の嗅覚は進化の過程で危険な物質や腐敗を知らせる臭いに対して特に敏感になっており、カメムシの分泌する成分もその警戒反応を強く引き出します。

ごく微量でも風に乗って広がり、屋内に入ると空間全体に臭いが充満するため、逃げ場がないように感じてしまうこともあります。

また、閉め切った部屋や湿度の高い場所では臭い分子が長くとどまるため、不快感が増幅されやすいのです。

さらに、心理的な影響も大きく、一度「カメムシ=強烈に臭い」という印象を持つと、実際の濃度以上に臭いを強く感じてしまうケースもあります。

これらの要因が重なることで、人間はカメムシの臭いを極端に強烈だと感じるのです。

衣類や部屋についた臭いの落とし方

重曹やアルコールスプレーを使うと、臭いの成分を分解して和らげることができます。日光に当てるのも効果的です。

さらに、洗濯の際に酸素系漂白剤を少量加えると臭いの除去効果が高まりますし、酢やクエン酸を薄めてスプレーすることでアルカリ性の臭い成分を中和することも可能です。

部屋に臭いがこもってしまった場合は、換気を徹底すると同時に、空気清浄機や脱臭機を併用するとより早く改善できます。

また、布団やカーペットなど大きな布製品に臭いが残ったときは、消臭スプレーと天日干しを繰り返すことで徐々に軽減できます。

臭いが強く残っている場合には、重曹を布袋に入れて衣類と一緒に保管すると吸着効果が期待できます。

このように複数の方法を組み合わせることで、衣類や部屋に残ったカメムシの臭いを効率よく取り除くことができます。

カメムシを寄せ付けない方法

カメムシに悩まされないためには「寄せ付けない工夫」が第一です。臭いを発せられる前に、そもそも家の中に入れない工夫をすることが重要になります。

特に秋から冬にかけては、暖かさを求めて家の中に侵入するケースが多いため、生活環境を整えることが対策の基本です。

この章では、草むしりや隙間対策、天然素材を使った予防法など、身近にできる工夫を具体的に紹介します。

家の周辺の草をむしる

雑草はカメムシの隠れ家になりやすいので、家の周囲は常に清潔に保ちましょう。特に庭や駐車場の隅、花壇の下草などは見落とされやすいポイントで、カメムシが昼間に潜みやすい場所でもあります。

草が生い茂っていると日陰が増え、湿気もこもりやすいため、より快適な環境を提供してしまうのです。

定期的に草刈りや除草を行うことで、虫の住処をなくすだけでなく、外観も清潔に保てます。また、落ち葉や雑草を放置すると、その下に卵や幼虫が発生する可能性があるため、掃き掃除や片付けもあわせて行うと効果的です。

除草剤を使う場合は安全性の高いものを選び、家庭菜園がある場合は影響が出ないよう注意しましょう。

こうした地道な取り組みはすぐに効果が出るわけではありませんが、長期的にカメムシの発生を抑える重要な予防策となります。

窓やドアの隙間対策

パッキンや網戸の隙間から侵入するため、隙間テープでしっかり塞ぐことが有効です。さらに、古くなったサッシや網戸のフレームにはわずかな歪みが生じている場合があり、そこからカメムシが入り込むことがあります。

そのため、定期的に劣化を点検し、必要に応じて補修や交換を行うと安心です。ドア下の隙間にはドラフトストッパーを設置するのも効果的で、風の侵入を防ぎつつ虫の侵入も防止できます。

また、換気扇や通風口にも専用の網を取り付けることで侵入経路を減らせます。

こうした複数の工夫を組み合わせることで、窓やドア周りからのカメムシの侵入を大幅に減らすことが可能になります。

ハッカ油・防虫剤・ハーブの活用

ハッカ油やミントの香りはカメムシが嫌うため、窓際にスプレーしたり植えたりすると効果があります。

さらに、ハッカ油は水で薄めてスプレーボトルに入れることで手軽に使え、網戸やカーテン、玄関周りに吹きかけると侵入防止効果が期待できます。市販の防虫剤を設置するのも有効で、特に玄関やベランダなどカメムシが入りやすいポイントに置くと効果的です。

また、ラベンダーやローズマリー、バジルといったハーブ類もカメムシが嫌う香りを発するため、鉢植えとしてベランダや庭に置くと自然な防虫対策になります。

さらに唐辛子やニンニクを使った自家製スプレーも忌避効果があるとされ、環境に優しい方法として取り入れる人も増えています。

このように、ハッカ油、防虫剤、ハーブなどを組み合わせて使うことで、カメムシを寄せ付けにくい快適な環境を作ることができるのです。

洗濯物・外灯など日常生活でできる工夫

洗濯物は室内干しにする、夜は外灯を控えるなど、ちょっとした工夫で寄せ付けにくくなります。特に外に干した洗濯物にはカメムシが寄りつきやすく、取り込んだ際に一緒に部屋へ入ってしまうことがあるため注意が必要です。

花粉シーズンや雨の日と同じように、カメムシの多い時期は思い切って室内干しを徹底すると安心です。

また、外灯の明かりは虫を強く引き寄せるため、LED照明や暖色系の電球に切り替えると飛来が減ります。

必要のない時間は照明をオフにし、玄関周りは人感センサー付きライトにしておくのも効果的です。さらに、網戸やカーテンを閉める習慣をつける、夜間は窓を開けっぱなしにしないといった行動も日常的な予防になります。

こうした小さな工夫の積み重ねが、結果的にカメムシを家に寄せ付けない大きな効果につながります。

カメムシの駆除方法と注意点

もし家の中にカメムシが侵入してしまったら、慌てずに適切な方法で駆除することが大切です。

間違って手でつかんだり潰してしまうと、強烈な臭いが広がり、余計に大変なことになります。

この章では、家庭でできる代表的な駆除法を紹介しながら、注意すべきポイントも整理していきます。

直接触らない!ガムテープ活用法

カメムシをガムテープにそっと貼り付けて捕獲し、そのまま処分するのが最も簡単で安全です。

さらに、ガムテープの粘着面を活用すれば手で触れることなくしっかりと固定でき、逃げられるリスクも最小限に抑えられます。捕獲した後は、そのまま丸めて密閉袋に入れ、臭いが広がらないようにしてから廃棄するとより安心です。

ガムテープは手軽に使えるだけでなく、掃除のついでに壁や床に潜んでいる小さな個体をまとめて処理できる点もメリットです。

また、セロハンテープや養生テープでも代用可能ですが、粘着力の強い布テープのほうが確実に捕獲できるためおすすめです。

使用後のテープは必ず袋に入れて処理し、室内に放置しないよう注意することで、臭いが残るのを防ぐことができます。

ペットボトルトラップの作り方

ペットボトルを切って逆さに組み合わせ、中に入ったカメムシを逃がさない仕組みを作れます。具体的には、2リットル程度の空のペットボトルを用意し、上部をカッターで切り取ります。

その切り口を逆さにして本体に差し込み、漏斗状にすることで一度入った虫が外に出られなくなる仕組みです。底には少量の水や中性洗剤を入れておくと、捕獲したカメムシが動き回らず処理しやすくなります。

また、誘引効果を高めるために光に集まる習性を利用し、夜にライトの近くに設置すると効率的です。屋外だけでなく、玄関やベランダ付近に置くと侵入防止にもつながります。

簡単に作れるうえ再利用も可能なので、家庭での駆除方法として手軽で安全な選択肢といえるでしょう。

市販スプレー・ホイホイの効果と限界

殺虫スプレーは即効性がありますが、死骸処理の際に臭いが残ることがあります。特に屋内で使用すると分泌液が周囲に付着してしまい、しばらく臭いが取れない場合があります。

そのため、使用する際は窓を開けて換気をしながら行うのが望ましいです。スプレーは一度に広範囲の駆除が可能ですが、残効性が短いため、繰り返し使う必要がある点はデメリットです。

ホイホイは設置型として便利で、狭い場所や出入り口に置いておくと自然に捕獲できますが、大量発生時には処理が追いつかず、過信は禁物です。

また、長期間放置すると内部で死骸が腐敗して臭いの原因になることもあるため、定期的な交換や廃棄が必要です。

結局のところ、市販のスプレーやホイホイは一時的な対処法としては役立ちますが、根本的な侵入防止や発生源の駆除にはつながらないため、他の方法と組み合わせて活用するのが最も効果的といえます。

駆除時にやってはいけないNG行動

素手でつかむ、潰す、掃除機で吸うのはNG。臭いが充満したり掃除機内部に臭いが残る危険があります。

さらに、無理に外へ追い出そうとして強い刺激を与えると、かえって大量の臭いを放出する可能性があります。

殺虫剤を至近距離から大量に噴射するのも、分泌液が周囲に飛び散り、壁や床に臭いが染みつく原因になるので避けましょう。

また、熱湯をかけたり火であぶったりといった危険な方法も推奨されません。これらは臭いが一層広がるだけでなく、火災ややけどのリスクも伴います。

安全に駆除するためには、必ず道具を用い、密閉できる処理方法を選ぶことが大切です。

大量発生時の対策(トピック強化)

ニュースでも取り上げられるように、特定の年や季節にはカメムシが大量発生することがあります。特に暖冬の翌年や農作物が豊作の年には発生が増える傾向があり、一般家庭でも大きな被害を受ける可能性があります。

大量発生した場合には、個人での対策には限界があるため、事前の予防や行政・専門業者のサポートが必要になることもあります。

この章では、大量発生の時期や特徴、実際の事例、そして個人と行政が取るべき対応について解説します。

発生時期・ピークはいつ?

主に秋から初冬にかけて大量発生しやすく、10月〜11月がピークとされます。特に9月下旬頃から徐々に数が増え始め、10月中旬以降になると繁殖や越冬準備のために一斉に集まる傾向があります。

そのため、気温が下がり始める時期には家屋や建物の壁面に集団で群がる光景がよく見られます。さらに、暖冬の年や夏に高温が続いた年には発生時期が長引き、12月に入っても活動が確認される場合があります。

農村部では稲刈り後の時期と重なり、収穫物を狙って一気に数が増えることもあり、被害が拡大しやすくなります。

このように発生のピークは毎年同じとは限らず、その年の気候や環境条件によって変動するのが特徴です。

地域ニュースに見る発生事例

北陸や長野などでは「家の外壁が覆われるほどの大発生」と報じられることがあります。実際に、新聞やテレビで取り上げられる映像では、外壁一面に無数のカメムシが張り付き、住民が窓を開けられなくなるほど深刻な状況が紹介されることも少なくありません。

長野県では秋口に果樹園で大量発生が起き、リンゴの収穫に被害が出たと報じられた例があり、北陸地方では住宅街全体が茶色いカメムシに覆われ、地域ぐるみで防除活動が行われたケースもありました。

また、山梨や岐阜など果樹や農業が盛んな地域でも、収穫期と重なって「市場に出せないほどの品質低下」を招いたと報じられることがあります。

このようなニュースは、地域の気候や植生の違いによって発生規模が大きく左右されることを示しており、年ごとに被害の程度が変動するのが特徴です。

自治体や専門業者に頼むべきケース

家全体に侵入している場合や、農作物に深刻な被害が出ている場合は、専門業者や自治体に相談するのが最善です。

特に、屋根裏や壁の内部にまで入り込んでいるケースでは個人での駆除は困難であり、無理に対応すると臭いが広がるだけでなく再発の原因を残してしまうことがあります。

また、農作物に大規模な被害が出ている場合は、地域全体で防除を行わなければ効果が薄く、自治体が主導して農家に指導や支援を行うことが必要です。

さらに、薬剤散布や建物全体の防虫処理など、個人では難しい高度な作業を安全に行えるのも専門業者の強みです。

相談することで、効果的かつ長期的な対策プランを提案してもらえるため、被害を最小限に抑えることができます。

まとめ|臭い対策と安心な暮らしのコツ

カメムシの緑と茶色の臭いに大きな差はなく、どちらも人にとって強烈で不快に感じられる存在です。

しかし、生態や臭いの仕組みを理解し、日常生活の中で寄せ付けない工夫をすれば、遭遇率を大幅に減らすことができます。

例えば、家の周囲を清潔に保ち、窓やドアの隙間を塞ぎ、ハッカ油やハーブを活用するだけでも大きな効果があります。

もし侵入されても、正しい駆除法を実践すれば臭いを広げず安全に処理できますし、ガムテープやペットボトルトラップなど身近な道具を使えば手軽に対応できます。

さらに、大量発生のリスクも意識しておくことで、自治体や専門業者との連携が必要な場合を早めに判断でき、より安心して暮らすことができるでしょう。

つまり、日常の小さな工夫と正しい知識を積み重ねることで、カメムシの被害を最小限に抑え、快適な生活を取り戻すことが可能になります。

臭いに悩まされる日々を終わらせるために、ここで紹介した方法をぜひ今日から実践してみてください。