潮干狩りでたっぷり獲れたマテ貝。嬉しい反面、「あれ、どうやって下処理するの?」

「寄生虫とか大丈夫かな…?」と不安になったことはありませんか?

独特な形のマテ貝は、“正しい扱い方”を知らないとせっかくの美味しさを逃してしまいます。

この記事では、マテ貝 下処理の基本から、美味しく食べるレシピ、保存法、そしてちょっと笑える塩以外での捕り方実験まで、潮干狩り好きなら一度は知っておきたい情報をぎゅっとまとめました。

これを読めば、マテ貝の魅力を3倍楽しめること間違いなしです!

安心!マテ貝に潜む“寄生虫”と“貝毒”のリアル

潮干狩りでマテ貝を獲ってきたはいいけれど、「本当に安全に食べられるの?」という不安、ありますよね。とくに気になるのが

や貝毒といった食のリスク。

ここではマテ貝を安心して食べるために知っておきたい“体に害があるのかどうか”という視点で、寄生虫の有無や貝毒のリスク、さらには食べる前にチェックすべき情報をやさしく丁寧に解説していきます。

■「寄生虫いるの!?」と心配するあなたへ

潮干狩りでマテ貝をゲットしたとき、真っ先に気になるのがこれ。

「この貝って、寄生虫とかいないの?」

その気持ち、ものすご〜くわかります。

せっかく楽しく獲ってきた貝、食べたあとにお腹壊したらシャレになりませんしね。

結論から言うと──マテ貝には人体に有害な寄生虫はいません。

拍子抜けするくらい安心です。刺身で食べても基本的に問題なし。

もちろん「生モノNGな体質」の人や、食あたりしやすい人は、火を通すのがベターですが、普通の人なら「え? 刺身いけんじゃん!」と素直に喜んでOKです。

■でも“なんか付いてる”…殻のアレの正体

ただし!マテ貝の殻には、たまに“寄生虫っぽいナニカ”がくっついていることがあります。

これ、実際には寄生虫じゃなくて、別の海洋生物たちです。

例えば…

- カサネカンザシ:ちっちゃな虫の巣みたいな見た目で、見た目はちょっとグロい。味もイマイチ。

- ワレカラ:小さなエビみたいなやつ。これも殻にくっついてます。無害だけど見た目が苦手な人も多い。

- ユウレイボヤ:名前がすでにホラー。けど、食べても特に問題はありません。

これらは「貝の表面に勝手にくっついてるだけ」で、マテ貝の中に入り込んでたり、体内に寄生してるわけじゃありません。

つまり──見た目がイヤなら取っちゃえばいい。それだけ。

洗うだけでOK。むしろ「殻の外のちっちゃいヤツらを丁寧に取る」ってだけで、見た目と味の印象が全然変わります。

■“貝毒”って知ってる?実はマテ貝も例外じゃない

さて、寄生虫に安心したところで、もうひとつの不安要素──**「貝毒」**について。

これ、貝が“毒のあるプランクトン”を食べちゃって、自分の体に蓄積しちゃうタイプの毒です。

マテ貝も二枚貝の仲間なので、状況次第では毒をもってる可能性がゼロではないんです。

特に怖いのがこの2つ:

- 下痢性貝毒:食べた後30分~4時間で、腹痛・下痢・吐き気などが発症。いわゆる食あたり系。

- マヒ性貝毒:もっとヤバい。食後にしびれ、最悪の場合は呼吸困難までいくことも…

じゃあどうやって避けるの?って話ですが──

「採取場所と時期」に注意するだけで、ほとんどのリスクは防げます。

たとえば、自治体や水産庁から「今このエリアで貝を採らないでください!」みたいな出荷規制のアナウンスが出てるときは、絶対に従いましょう。

ニュースやSNSでチェックしてから潮干狩りに出かけるクセをつけるだけで、安全性はグンと高まります。

ちなみに、マテ貝で貝毒の事故があったという話はほとんど聞きません。

でも油断は禁物。自然は時に予想を超えてくるからね。

【まとめ:食べる前に“ひと呼吸”、安心を確認しよう】

潮干狩りでマテ貝を捕ったら──

まずは殻を見て、「なんか付いてる?」をチェック。

そのあと、ニュースや自治体の情報で「貝毒出てないかな?」をチェック。

この2つをやっておけば、マテ貝はめちゃくちゃ安全で美味しい食材になります。

不安がゼロになると、「下処理して、どんな料理にしようかな〜」っていう楽しみに100%集中できますよ!

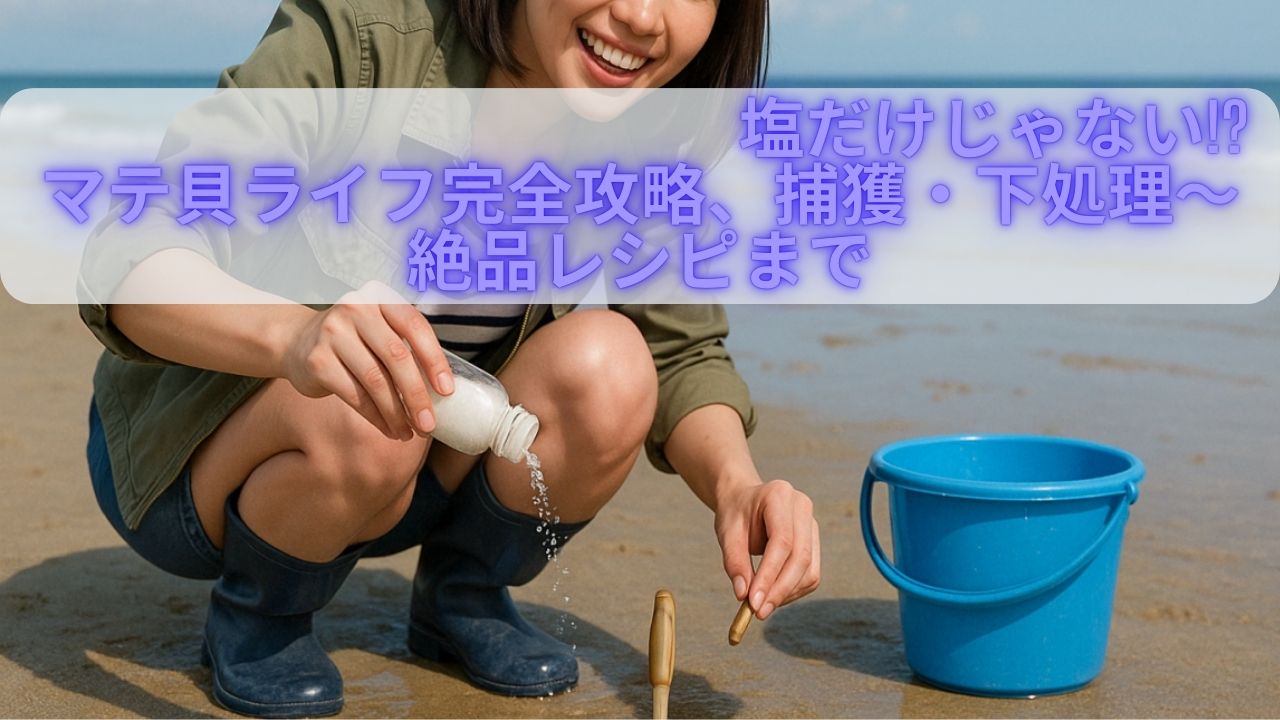

【STEP2】本当に塩だけ?マテ貝を塩以外で捕まえてみた実験レポ

マテ貝といえば塩で捕まえるのが定番。でも「もしかして塩以外でも出てくるんじゃないの?」というちょっとした好奇心が、潮干狩り好きの冒険心をくすぐります。

そこで、家にある粉末調味料を片っ端から使ってみるという、遊び心全開の実験を実施!そもそもなぜ塩でマテ貝が飛び出すのかという基本から、各調味料の反応まで、笑いあり、驚きありの“マテ貝実験バラエティ”をお届けします。

■そもそも「塩でマテ貝」って、どういう仕組み?

まず、潮干狩りビギナーさんのためにおさらいを。

マテ貝の捕獲方法で有名なのが、 「巣穴に塩を入れると、ビュッと飛び出してくる」という謎の現象。

干潟の砂に小さな穴がポツポツ空いてる。そこがマテ貝の家。

その穴に塩をふりかけると、突如としてマテ貝がビョーン!と飛び出してくるんです。

しかも、油断してると本気で勢いがある。

中には「うっかり手からすり抜けて逃げられた」なんて話もあるくらい。

じゃあ──なぜ塩で飛び出すのか?

これは、マテ貝の体が急激な塩分濃度の変化にビビって飛び出すという、生物としての防衛反応。

つまり、「うわっ!なにこのしょっぱさ!? 死ぬかと思った!」ってパニクって顔を出すわけです。

……ちょっと気の毒だけど、ありがたくいただきます。

■実験開始!塩以外でもマテ貝は出るのか?

さて、そんな塩の効果が有名なマテ貝捕り。

ふと湧き上がる疑問──「他の調味料でもイケるんじゃね?」

今回、ある潮干狩り猛者が持ち込んだのは、家庭の棚に眠ってる粉末たち。

- 味の素(旨味)

- 砂糖(甘味)

- 一味唐辛子(辛味)

- クエン酸(酸味)

- 重曹(苦味…?)

- 味付塩コショウ(万能っぽさ)

どうです?このラインナップ。

完全に「マテ貝界のトップ・シェフを決めるバトル」みたいになってます。

■結果発表!意外な反応を見せたのは…

①味の素:惜しい…!反応はするけど飛び出さず

穴にパラパラと振りかけてしばらく待つ。

……おっ?もぞもぞ動いた!

だがしかし、そこからの動きはなし。完全に“出ようか迷って出ないタイプ”のマテ貝。

どうやら「塩っぽいけど、何か違う」ってのが伝わったらしい。人間か。

②一味唐辛子:辛味では心は動かぬ

穴に一味を振りかけてみるが…そもそも穴に入っていかない。

粉が粗すぎて、塩のようにスーッと入ってくれない。

結果、無風。全マテ貝無反応。塩の代わりにはならず。

③砂糖:甘さに反応なし

これは見た目も塩に似ていて、「間違えて持ってくるやつNo.1」でもある。

しかし、いざ穴に入れても全くの無視。

マテ貝、どうやらスイーツ男子ではなかった。

④味付塩コショウ:塩がいるのに効果なし!?

これなら効きそう…と思いきや意外な盲点。

配合されているデンプンなどが水に溶けにくく、塩の効果をコーティングしてしまっていたようだ。

思いのほか出てこない。万能調味料、ここでは無力。

⑤重曹:苦味にも動じず

「苦いものはイヤなんじゃないか」と思ったが、何の反応もなし。

なにかが刺激されているはずなのに、マテ貝はびくともしない。

どうやら苦さは行動のトリガーにならないようです。

⑥クエン酸:最終兵器のはずが…

これ、見た目は完全に塩!強烈な酸味で「これは出るやろ!」と期待して投入。

……が、まさかのスルー案件。

マテ貝、酸っぱさにも興味なし。

■結論:やっぱり塩だった(←知ってた)

検証の結果、どの調味料も決定的な効果はナシ。

やっぱり、マテ貝を出すには“塩”一択ということが再確認されました。

“潮干狩りの塩”は伊達じゃなかった。

もしこの記事を読んで、「うわ、塩忘れた…!」という事態になっても、

砂糖や味の素ではどうにもならないということを、どうか胸に刻んでください。

【まとめ:実験は無駄じゃない。だけど結論は王道が最強】

この実験、ある意味とても意義深かった。

だって、“塩しか効かない”ことを、体感で理解できたんですから。

「いやいや、ちょっとくらい甘味でも出るでしょ?」なんて甘い考えは、干潟には通用しません。

潮干狩りに行くときは、塩を忘れるな。絶対に。

ちなみに、「塩対応」って言葉、マテ貝界では逆の意味で最上級の褒め言葉かもしれませんね。

【STEP3】砂ジャリOUT!マテ貝の“砂抜き・塩抜き・内臓処理”パーフェクトマニュアル

どれだけ新鮮でも、下処理を怠ると“砂ジャリッ”という最悪の一口が訪れるのがマテ貝。

美味しく安全にいただくためには、やはり下処理が超重要。

ここでは基本の砂抜きから、時短テクとして注目の「お湯を使った砂抜き法」、さらに旨味を引き出す塩抜きや、磯臭さを抑える内臓処理の要・不要まで、マテ貝調理の基礎をステップごとにわかりやすくまとめました。

■まずは基本のキ!マテ貝の“砂抜き”でジャリジャリ回避

潮干狩りで持ち帰ったマテ貝──

見た目はつるんとキレイでも、中にはしっかり砂が詰まってます。

これ、処理を怠ると「サクッ…ジャリッ…あ゛ーッ!」と、テンション爆下がりするパターン。

つまり、砂抜きは絶対に外せない作業なんです。

▽王道:塩水でじっくり砂抜きする方法

まず用意するのは、塩水(約3%濃度)。

──海水の濃度と同じですね。手間を惜しまず、ちゃんと作りましょう。

手順はこうです:

- マテ貝を平らな容器に重ならないように並べる

- 塩水をヒタヒタに注ぐ

- 新聞紙など通気性のあるフタをして暗くする(←超重要)

- 一晩常温で放置(冷蔵庫はNG!)

暗くするとよく砂を吐くので、夜中でもせっせと頑張ってくれてます。

途中で塩水を1~2回取り替えると、よりスッキリ仕上がりますよ。

▽時短派におすすめ:お湯で15分!砂抜き裏技

「えー…一晩待つの無理なんだけど」

そんなせっかちさん向けに、50℃前後のお湯を使う時短テクがあります。

- マテ貝をボウルに入れる

- 50℃以下のお湯を注ぐ

- 15分ほど放置

- 動きが止まったら終了

注意点は2つ。

- お湯の温度が高すぎるとマテ貝が死にます

- 長く漬けすぎてもマテ貝が死にます

つまり、「ぬるめで短時間」がコツ。

この方法、急な夕食にマテ貝出したいときなど便利です。

■塩抜きって必要?→旨味のためには“やったほうがいい”

意外と知られてないのがこの「塩抜き」。

砂抜き後のマテ貝は、体内に塩を抱え込んでるんです。

これをそのまま料理に使うと、しょっぱさが前面に出て、せっかくの甘味が台無しに。

だから、塩抜きも軽くやっておくのが◎。

▽塩抜きの方法

- 砂抜き後のマテ貝を真水でよく洗う(こすり合わせると◎)

- ザルにあげて1時間ほど放置

- 水気が切れたら完了!

これでマテ貝が吸い込んだ塩分が自然に抜けて、旨味だけが残ります。

■内臓、取る?取らない?あなた次第の選択肢

ここは好みによるところが大きいですが、

内臓は「取ってもOK」「取らなくてもOK」な自由エリアです。

▽取り除くべきケース

- 刺身など、マテ貝の味をストレートに楽しむ場合

- 磯臭さが苦手な人

▽そのままでOKなケース

- 加熱調理する場合(バター焼き、酒蒸しなど)

- 臭みに敏感じゃない人、ワイルド派のあなた

▽さばき方(刺身向け)

- マテ貝の殻をパキッと開けて中身を取り出す

- 身を開き、ヒモの部分(ゴツゴツしてるとこ)を切り落とす

- 内臓を包丁で取り除く

- 軽く塩もみして、ぬめりを取ってから流水で洗う

- キッチンペーパーで水気を吸い取り、完成!

内臓を取ると、スッキリした甘味が前に出てきます。

好みに応じて、いろいろ試してみるといいですよ。

■「死んでるかも?」なマテ貝の見極め方

砂抜き中にマテ貝が動かないと、「これ、死んでない?」と不安になりますよね。

▽死んでいるかの判断方法

- 臭いを嗅いでみて、明らかに腐敗臭がするならアウト

- 身を触ってもピクリともしない

- 塩をふっても反応なし

これらに当てはまったら、食べない方が安全です。

死んだ直後なら火を通せばOKな場合もありますが、

貝は時間が経つと急速に菌が増えるので、念のため避けましょう。

【まとめ:丁寧な下処理が“美味しさ”と“安全”のカギ!】

マテ貝はただ獲ってきて調理するだけじゃ、本来の美味しさは引き出せません。

砂抜き、塩抜き、内臓処理──

この3つを押さえることで、ジャリゼロ・臭みゼロ・甘み爆発の至福の一口が待っています。

潮干狩りのワクワクを、食卓でも完結させるために。

この下処理、ぜひマスターしてみてくださいね!

【STEP4】これがマテ貝の本気!クセなし・感動の美味レシピ10選

マテ貝って見た目がちょっと変わってるだけに、

「どう調理すればいいのか…」って戸惑う人、多いと思います。

でも実は──

クセが少なく、旨味はバツグン、火の通りも早い。

つまり、“料理が下手でもうまくなる貝”なんです!

ここでは、定番からちょっと攻めた系まで、マテ貝の底力を感じられる10レシピをご紹介します!

①まずはド直球!「マテ貝の刺身」

これは新鮮なマテ貝が手に入った人だけの特権。

磯の香りと甘さがダイレクトに味わえる一品です。

【作り方】

- 下処理済みのマテ貝の殻を割り、身を取り出す

- 内臓を除き、軽く塩もみしてぬめりを取る

- 水で洗って水気を拭き取ったら、皿に盛り付けて完成

※レモンやわさび醤油でアクセントをつけても◎

苦手な人は軽く湯引きすると臭みが和らぎます。

②失敗ゼロ!「マテ貝の塩茹で」

茹でるだけなのに、甘みが引き立って酒のアテにも最高。

【作り方】

- 鍋に塩水(濃度は1%程度)を沸かす

- マテ貝を入れて20~30秒、貝が開いたらOK

- そのまま食べてもよし、ポン酢や柚子胡椒も相性バッチリ!

ポイントは茹ですぎないこと!

火が通りすぎると、せっかくの柔らかさが台無しになります。

③人気No.1!「バター醤油焼き」

マテ貝の旨味とバターのコク、しょう油の香ばしさが鉄板の組み合わせ。

【作り方】

- フライパンにバターを熱し、マテ貝を投入

- 蓋をして蒸し焼きにし、貝が開いたら醤油をまわしかける

- お好みで仕上げにブラックペッパーも◎

これはご飯にも酒にもバッチリ合います。

あっという間に完食注意。

④本場スペイン風!「マテ貝のアヒージョ風ガーリック炒め」

バル風に仕上げたい夜に。

【作り方】

- オリーブオイルにスライスしたニンニクとチリを入れて香りを出す

- マテ貝を加えてサッと炒め、塩で味を調える

- パセリを散らして完成!

パンに乗せて食べるのも◎

ワイン好きにはたまらない一品です。

⑤ガツンと攻める!「マテ貝のレッドカレー」

意外にも相性抜群なのがエスニック系。

【作り方】

- レッドカレーペーストを炒めて香りを出す

- ココナッツミルクを加え、好みの野菜とマテ貝を入れて煮込む

- ナンプラーや砂糖で味を調えて完成!

火が通るのが早いので、最後にさっと加えるだけでOK。

辛さと旨味のバランスが最高です。

⑥サクサク食感!「マテ貝のフライ」

貝類フライ界の“新星”。

クセがないから、万人ウケするメニューです。

【作り方】

- 下処理したマテ貝に小麦粉→溶き卵→パン粉の順で衣付け

- 170℃の油でカラッと揚げる(30秒〜1分程度)

- タルタルでもソースでも塩でも、全部うまい!

ポイントは火を通しすぎないこと。

一瞬でプリッと揚がるから、見逃さないで!

⑦ご飯泥棒!「マテ貝の佃煮」

醤油とみりんで炊き上げれば、甘じょっぱ系で箸が止まらない!

【作り方】

- マテ貝をさっと湯通しして水気を拭き取る

- 醤油・みりん・酒・砂糖で煮汁を作って、マテ貝をコトコト煮る

- 煮詰まったら完成。冷めても美味しい!

炊き立てご飯と一緒に食べれば、悶絶モノです。

⑧シャキシャキ食感が◎「牛蒡と分葱の炒め物」

和風おかずにもバッチリ!

【作り方】

- ごぼうと分葱を細切りにして炒める

- 下処理済みのマテ貝を加え、さっと炒め合わせる

- 酒と醤油で味を調える

香りの強い野菜と合わせると、マテ貝の旨味が引き立ちます。

⑨香りで勝負!「マテ貝のレモングラス炒め」

アジア料理が好きな方にイチオシ。

【作り方】

- ニンニクとレモングラスを炒めて香りを出す

- マテ貝を加え、軽く塩・酒で味付け

- 最後にパクチーを散らせば完成!

パクチーが苦手な方は万能ねぎにチェンジでOKです。

⑩酸味が効く!「マテ貝のセビーチェ」

ちょっとおしゃれに魅せたいときにおすすめ!

【作り方】

- マテ貝の身を薄切りにして、レモン汁やライム汁に漬ける

- 玉ねぎ、トマト、香草などと和える

- オリーブオイルと塩で味を調えて完成!

生食がOKなほど新鮮なマテ貝が手に入ったときだけに使えるご褒美レシピです。

【まとめ:マテ貝は“味のカメレオン”だった!】

刺身、炒め、煮物、揚げ物、カレー、エスニック……

どんな料理にもなじんで、しかもそれぞれで輝く。

マテ貝は見た目のクセとは裏腹に、懐が深くて超優等生な食材なんです。

潮干狩りの思い出を、ぜひ“食卓のごちそう”に変えてくださいね!

【STEP5】冷蔵・冷凍でマテ貝ストック!保存の極意と“美味しさキープ”のコツ

潮干狩りでたくさん獲れたマテ貝、すぐに食べきれないときはどうする?…そんなときに役立つのが正しい保存方法。

生のまま冷蔵する場合の注意点や、長期保存に向いている冷凍保存の手順、さらには解凍後の美味しさを損なわない“ちょい足し再調理テク”まで、マテ貝を最後のひとつまで美味しく食べきるための知恵をまとめました。

■潮干狩りあるある「獲りすぎた…」を後悔しないために

潮干狩りに行くと、ついつい夢中になってたくさん捕ってしまうマテ貝。

で、帰ってきて冷静になった瞬間、

「これ、今日中に全部食べられないぞ…」ってなりがちです。

そんなときに頼りになるのが、正しい保存方法。

冷蔵、冷凍、それぞれのポイントを押さえれば、マテ貝は1ヶ月後も美味しく食べられます。

■冷蔵保存:短期保存なら“塩水+1~2日以内”が基本

すぐに食べる予定なら、冷蔵保存でOK。

ただし、マテ貝はデリケート。生のままだと鮮度はすぐ落ちます。

【冷蔵保存のポイント】

- 砂抜き&塩抜きをしたあと、3%の食塩水に浸す

- 容器にラップをして冷蔵庫へ

- 保存期間の目安は1〜2日以内が限界

もっと長く保存したい場合は、火を通してから保存するのが◎

【加熱保存のコツ】

- 1〜2分茹でて火を通し、冷ました後にラップで包む

- タッパーなどに入れて冷蔵保存

- この状態でも3日程度が限界です

“冷蔵=短期用”と心得て、早めに食べきるのが正解です!

■冷凍保存:下処理さえすれば“1ヶ月持つ”!

「今週は無理、来週も怪しい…」というときは、迷わず冷凍へGO!

マテ貝は下処理さえちゃんとしておけば、約1ヶ月まで冷凍可能です。

【冷凍保存の手順】

- 砂抜き・塩抜き・内臓処理まで完了させる

- 酒と水(1:1)を沸騰させて、マテ貝を1〜2分だけ湯通し

- ザルにあげて、キッチンペーパーで水気をしっかり取る

- 小分けにしてラップで包み、ジップ付き保存袋に入れて冷凍庫へ!

【保存のポイント】

- 空気を抜いて冷凍することで冷凍焼けを防止

- 平たく小分けにすると、使うときに便利!

■解凍方法:凍ったまま調理がベスト!

マテ貝は解凍の仕方ひとつで味が変わることもある繊細な食材。

結論から言うと──

「解凍せずにそのまま加熱調理」が一番うまい!

刺身にはできませんが、フライ・バター焼き・煮物などなら、

凍ったままフライパンや鍋に放り込むだけでOK。

「解凍→再冷凍」は風味が一気に落ちるのでNG!

■保存後も美味しく食べる“ちょい足し再調理テク”

保存したマテ貝は、やや風味が落ちる場合もあります。

そんなときは香りやコクのある調味料でフォローすると、美味しさが復活!

おすすめちょい足しアイデア:

- バター + 醤油(香りとコクUP)

- ごま油 + 塩(香ばしさUP)

- ポン酢 + 七味(酸味とピリ辛アクセント)

- にんにく + オリーブオイル(洋風アレンジにも◎)

「冷凍したから味が落ちた」と感じたら、

ぜひちょい足しテクで“化けさせて”あげてください。

【まとめ:マテ貝の保存も“愛”です】

せっかく苦労して獲ったマテ貝、

最後まで美味しく食べてこそ、潮干狩りの完全勝利!

冷蔵は1~2日以内、冷凍なら1ヶ月。

それぞれのポイントを押さえれば、マテ貝は「旬を超えて楽しめる食材」になります。

獲って、処理して、保存して、

またある日のおかずやおつまみに「おっ、マテ貝あるじゃん!」って出てくるの、

最高じゃないですか?

ぜひ、保存術もマスターして、

“マテ貝ライフ”を一年中楽しんでください!

【まとめ】マテ貝は“知る・獲る・食べる”で何倍も楽しくなる!

マテ貝は、ただの潮干狩りの獲物ではなく、扱い方ひとつでとびきりのごちそうになります。

安全に食べるための知識、塩以外での捕獲実験のユーモア、そして失敗しない下処理やレシピ、保存のコツまで――

ちょっとしたコツを押さえるだけで、あなたのマテ貝ライフはグッと豊かになります。

▶ 次に取るべき行動

- 潮干狩りに行く前に“塩”と“保存容器”を準備しよう

- 記事の砂抜き方法を見ながら、実際にやってみよう

- 気になるレシピを1つ選んで、今日の食卓にマテ貝を!

🧂 「よし、今度の干潮はマテ貝チャレンジだ!」と思ったら、それが最高の一歩です。